LES ALGORITHMES

Plan du cours (cliquez sur un lien pour aller directement à la partie qui vous

intéresse)

GENERALITES SUR LES ALGORITHMES

I-GENERALITES SUR LES

ALGORITHMES

Un algorithme est une

suite d’actions ou d’instructions qui doivent être exécutées dans

un ordre bien déterminé pour résoudre un problème (ou réaliser un

travail) en un temps fini.

L'algorithmique

est l’ensemble des règles et des techniques qui sont impliquées dans la

définition et la conception d'algorithmes.

Si les instructions

d'un algorithme s’exécutent les unes après les autres, l'algorithme est dit séquentiel,

si elles s’exécutent en même temps, il est parallèle. Si l'algorithme

exploite des tâches s’exécutant sur un réseau de processeurs on parle d’algorithme

réparti, ou distribué.

STRUCTURE D‘UN ALGORITHME

|

Algorithme Nom_ Algorithme. Variables Entrée

Sortie.

Début Action1

Action2 Action n Fin |

← profil ←

variable d’entrée ←variable de sortie

← différentes actions ← délimiteur de fin |

1-Partie déclarative

1.1-Déclaration

des constantes

Une

constante est une donnée fixe qui ne

varie pas durant l’exécution d’un algorithme.

Une

constante est caractérisée par son nom et sa valeur (fixe).

Pour

déclarer une constante, on écrit le mot-clé const, suivi du nom de la constante et de sa valeur.

Syntaxe :

ConstNom _Constante = valeur ;

Exemples:

const Pi=3,14 ;

1.2-Déclaration

d’une variable

Une variable est un objet dont le contenu peut être modifié par une action

durant l’exécution d’un algorithme.

Une

variable est caractérisée par un identificateur qui est son nom, un

contenu qui est sa valeur et son type :

Exemple : age_du_visiteur =17.

Remarques :

1) Le nom

d’une variable doit commencer obligatoirement par une lettre. Il doit être

formé d’une ou de plusieurs lettres, les chiffres sont également autorisés.

Aucun espace ne doit figurer dans le nom d’une variable. Il vaut mieux

remplacer les espaces par la touche (underscore) « _ » du clavier.

De même, il est préférable que le nom donné à une variable soit évocateur de

l’information qu’elle contient.

2) On peut

modifier quand on veut la valeur d’une variable, faire des opérations dessus,

etc.

Pour

déclarer une variable, on écrit le mot-clé var, suivi du nom de la variable et

du type.

Syntaxe :

var

nom_de_la_variable : type ;

Exemples :

var age :

entier ;

var i,j,k :réels ;

Types de variables

·

Types numériques :

Les

types numériques les plus connus sont l’entier et le réel :

-Le

type entier (int) : ce

sont les nombres du type 1, 2, 3, 4, etc. On compte aussi parmi eux les nombres

relatifs : -1, -2, -3...

-Le

type réel :

Le

type réel recouvre un ensemble de nombres réels qui ne correspond pas toujours

aux réels en mathématiques. Il comprend les

nombres décimaux (float) qui sont

des nombres à virgule, comme 14,738. Le traitement et l’affichage des données

de ce type se font à virgule flottante, c’est à-dire qu’il est possible de les

écrire en déplaçant le point à volonté et en utilisant une puissance appropriée dans la base choisie.

Exemple : 235.67= 0.23567.103=23467.10-2

On note aussi 0.23567E3 ou 23467E-2.

·

Type booléen (bool) :

C'est

un type très important qui ne permet de stocker que deux valeurs, par

exemple vrai ou faux (on écrit true

pour vrai, et false pour faux).

Une

variable type booléen ne peut prendre que deux valeurs représentées par les

identificateurs Vrai ou Faux.

Exemple : 14>5 est Vrai

14<5 est Faux---sont des

expressions booléennes

·

Type caractère :

Il

appartient à l’une des catégories suivantes :

- Les chiffres de 0 à 9

- Les lettres de l’alphabet (de A à Z)

majuscules et minuscules.

- Les caractères spéciaux +,-,*,

/ ; etc. qui correspondent aux

touches du clavier, y compris les touches de fonction telles que la barre

d’espacement et la touche entrée.

Une

variable caractère occupe un octet en mémoire. A chaque caractère correspond un code

(appelé code ASCII) qui est un entier compris entre 0 et 255.

Remarques :

-Un caractère est généralement placé

entre 2 guillemets.

Exemple :

‘’ a ‘’ ; ‘’ g’’ ; ‘’ 128 ‘’.

-Un caractère vide est représenté par

deux paires de guillemets ‘’ ‘’

-Une variable de type caractère ne peut

contenir qu’un et un seul caractère

-Tous les caractères sont ordonnés selon

leur code ASCII variant de 0 à 255.

Type chaine de

caractères

Une

chaine de caractère est un

regroupement de plusieurs caractères. La chaîne de caractères est le nom

informatique qu'on donne au texte. On

peut stocker des textes courts comme de très longs textes au besoin.

Exemples:

·

"Je

suis un texte". Une chaîne de caractères est habituellement écrite entre

guillemets ou entre apostrophes (on parle de guillemets simples) : 'Je suis un

texte'. Les deux fonctionnent mais il ne faut pas les mélanger.

·

" bonjour "

Attention : 234 peut désigner le nombre deux cent trente- quatre comme

il peut désigner une suite de caractère 2, 3,4. Dans ce dernier cas, on écrit

entre guillemets ‘’ 234 ‘’ pour faire la différence.

2-Initialisation

Dans

cette partie, on attribue des valeurs initiales aux variables. Par exemple,

lorsqu’on veut calculer une somme S,

on affecte une valeur initiale à S

pour éviter que la case mémoire correspondante ne contienne des déchets des

programmes précédents.

3-Traitement

Dans cette

partie, On insère les instructions du programme qui concernent les traitements.

4-Edition

Ici, on

insère les instructions de sortie des résultats telles que l’affichage ou

l’impression des résultats.

Les commentaires

Les commentaires sont souvent

utilisés pour permettre une interprétation aisée de l’algorithme. On les place

entre/* et */ ou

(ou entre co et fco).

II :

INSTRUCTIONS

SIMPLES

1-Instruction

de lecture (ou opérations d’entrée des données)

L’instruction de lecture demande à

la machine de lire une valeur saisie par un utilisateur à partir du clavier ou

de lire une valeur contenue dans une

mémoire de stockage. Elle se réduit au verbe LIRE.

Syntaxe : Lire (variable) ;

Exemples : Lire (note) ;

Lire (A, B) ;

A et B étant des variables.

2-Instruction

d’écriture (ou opération de sortie des résultats)

L’instruction

d’écriture demande à la machine d’afficher le résultat d’un traitement à

l’écran. Elle se réduit au verbe ECRIRE.

Syntaxe : Ecrire(variable) ;

Ecrire (‘’ message’’, variable)

Exemples : Ecrire(Résultat) ;

Ecrire ('’Le résultat est :'’, Résultat) ;

3-Instruction

d’affectation

Cette instruction

permet de ranger une valeur

dans une variable. Elle se symbolise par

←.

Syntaxe : Variable ← valeur

Exemples : x ← 35 veut dire que x

prend la valeur 35.

A

←2 : la variable A

reçoit la valeur 2

B←A+1 : la variable B reçoit le contenu de A plus 1

Nom←'Mohamed' : la variable Nom reçoit la valeur Mohamed

Exemple :

1-Ecrire (« Entrer la valeur de

l’entier a :») ;

2- Lire (a) ; /* on saisit la valeur de l’entier a au

clavier */

3-Ecrire

(« Entrer la valeur de l’entier b : ») ;

4- Lire (b) ; /* on saisit la valeur de l’entier b au clavier

*/

4-S← a+b;

5-Ecrire (« La somme S

est : », S); /* On affiche le résultat à l’écran */

III- OPERATEURS ET

EXPRESSIONS

1-Opérateur

Un opérateur est un signe qui relie deux valeurs, pour produire un

résultat.

Les opérateurs possibles dépendent du type des

valeurs qui sont en jeu.

1.1- Opérateurs numériques

Ce sont les quatre

opérations arithmétiques et tout ce qu’il y a de classique.

+ : addition

- : soustraction

* : multiplication

/ : division

^ : qui signifie « puissance ».

45 au carré s’écrira donc 45 ^ 2.

DIV (A, B) : donne le

quotient de la division entière de A par B

MOD (A, B) : donne le reste

de la division entière de A par B

Exemples : A=5 et B=2

A/B=2.5

DIV(5,2)=2 ;

MOD(5,2)=1.

1.2-Operateurs

de comparaison

<strictement

inférieur > strictement supérieur

<=

inférieur ou égal >= supérieur ou égal

= égal

<> différent de

1.3- Opérateur

alphanumérique : &

Cet opérateur permet de

concaténer,

autrement dit d’agglomérer, deux chaînes de caractères.

Exemples

Variable : A ; B ; C en caractères

A← ‘’Michel’’

B← ‘’ Amougou’’

C← A &B

La valeur de C à la fin de l’algorithme est

"MichelAmougou"

1.4- Opérateurs logiques

Il s’agit du ET, du OU,

du NON

|

a |

b |

Non

a |

a

ET b |

A

OU b |

|

Vrai |

Vrai |

Faux |

Vrai |

Vrai |

|

Vrai |

Faux |

Faux |

Faux |

Vrai |

|

Faux |

Vrai |

Vrai |

Faux |

Vrai |

|

Faux |

Faux |

Vrai |

Faux |

Faux |

1.5-Opérateurs

de type booléen

Ils sont de la

forme :

-VRAI ou FAUX

-OUI ou NON

On obtient un résultat de type booléen quand on

est amené à comparer des expressions entre elles, au moyen des opérateurs de

comparaison.

2-Expression

Une expression est un ensemble de valeurs,

reliées par des opérateurs, et équivalent à une seule valeur. Par exemple,

voici quelques expressions de type numérique :

7

5+4

123-45+844

Toto-12+5-Riri

…sont toutes des expressions valides, pour peu

que Toto et Riri soient bien des nombres car dans le cas contraire, la

quatrième expression n’a pas de sens.

|

Expression |

Résultat |

|

20>4 |

Vrai |

|

12<=5 |

Faux |

|

30>5 et 5<3 |

Faux |

3-Priorité

des opérateurs

Pour les opérateurs

arithmétiques donnés ci-dessus, l’ordre de priorité est le suivant (du plus

prioritaire au moins prioritaire).

( ) : Les parenthèses.

^ : Élévation à la puissance

*,/ :multiplication, division.

+,- : addition, soustraction

En cas de besoin, on utilise les parenthèses pour indiquer les

opérations à effectuer en priorité. A priorité égale, l’évaluation de

l’expression se fait de la gauche vers la droite.

Exemples :

1+ (2*3)=7

1*(2+3)=5 /* les

parenthèses sont prioritaires */

1*2+3=5

1+2*3=7 /*

la multiplication est prioritaire sur l’addition */

3*3^2=27

3^3*2=54 /* la puissance est

prioritaire sur la multiplication */

1+3-2=2

1-3+2=0 /* à priorité

égale, l’évaluation se fait de la gauche vers la droite*/

On a le droit

d’utiliser les parenthèses, avec les mêmes règles qu’en mathématiques. La

multiplication et la division ont « naturellement » priorité sur

l’addition et la soustraction. Les parenthèses ne sont ainsi utiles que pour

modifier cette priorité naturelle.

Cela signifie qu’en informatique, 12 * 3 + 5 et

(12 * 3) + 5 valent strictement la même chose, à savoir 41

En revanche, 12 * (3 + 5) vaut 12 * 8 soit 96.

IV

: LES ALGORIGRAMMES

C’est la représentation graphique des algorithmes avec des

figures géométriques (rectangles, parallélogrammes, losanges, etc.). On les

appelle souvent logigramme, organigramme et rarement ordinogramme.

2-Symboles

|

Marque le début ou la fin d’un algorithme.

Marque les

instructions de lecture ou d’écriture

Marque une

action simple à exécuter.

Représente un

sous-programme

Marque une question posée par l’évaluation d’une condition

C qui a la valeur soit « vrai », soit « faux ». O Anneau numéroté

utilisé pour les algorithmes longs de plus d’une page. Il permet de repérer

la fin de la première page et le début de la seconde. |

|

![]()

Flèche de connexion

pour indiquer le sens de lecture

Exemple :

V-STRUCTURES DE CONTROLE

Les structures séquentielles (ou bloc d’actions)

La structure

séquentielle est une structure dont les instructions sont exécutées les unes

après les autres de façon à ce que l’ordre des instructions soit respecté.

Exemple : Algorithme qui permet

le calcul d’une somme

Organigramme :

Code :

Algorithme

Somme

Var a,

b, S : réels ;

Début

Ecrire (« Entrer le réel a : »), Lire (a) ;

Ecrire (« Entrer le réel b : »), Lire (b) ;

S ←

a+b ;

Ecrire (« La somme est : »,S) ;

Fin

LES STRUCTURES

CONDITIONNELLES (OU ALTERNATIVES)

1-Structure conditionnelle simple

Syntaxe :

SI condition ALORS

Traitements

. FinSI

Exemple

Un algorithme qui calcule le maximum de deux nombres

réels.

|

Algorithme Maximum |

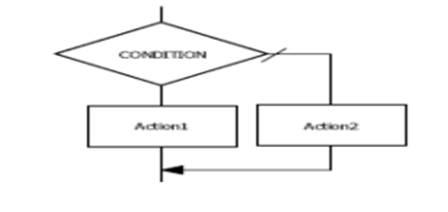

2-Structure

conditionnelle complète (deux choix)

|

Syntaxe : SI condition ALORS // Traitements1 SINON // Traitemants2 FinSi |

|

Organigramme

Exemple

Un algorithme qui demande un nombre entier à

l’utilisateur, et l’informe ensuite si ce nombre

est positif ou négatif

|

3-Structure alternative imbriquée

|

Syntaxe : Si condition1 Alors //Traitements1

Sinon Si condition 2 Alors // Traitements2

; Sinon // Traitements3

; Fin si Fin si |

|

|

Exemple : Etat de l’eau selon sa température

(glaçon, liquide, vapeur) SI la température de

l’eau est inférieure à 0° ALORS -

C’est la glace SINON SI La température de l’eau est

supérieure à 0 et inférieure à 100°

ALORS § C’est du liquide SINON -C’est la vapeur FinSi FinSi |

Code : Algorithme etatEau Variables A,

B : booléens ; Temp : réel ; Début Lire(Temp) ; A←Temp<=0 ; B←0<Temp<100 ; SI

A ALORS Ecrire (‘’C’est la

glace ‘’) ; SINON SI B ALORS Ecrire (’’ C’est le

liquide’’) ; SINON Ecrire (‘’ C’est la vapeur’’) ; FinSi FinSi Fin |

LES STRUCTURES ITERATIVES

On

utilise les schémas itératifs lorsqu’on veut exécuter une liste d’actions plusieurs

fois. Le nombre d’itérations peut être connu ou non. Dans certains cas, on

utilise certaines conditions pour contrôler le déroulement des

itérations ; on distingue entre autres :

·

La

structure itérative complète ou la structure POUR … FAIRE …

·

Les

structures répétitives à condition d’arrêt, composées de deux structures :

_ la structure REPETER … JUSQU’A …

_ la

structure TANT QUE … FAIRE …

Ainsi

quand on a à écrire une répétitive, on doit d’abord poser la question

suivante : est- ce qu’on connait le nombre d’itérations à faire dans la

boucle ? Après analyse si la réponse est affirmative on utilise ‘’ POUR ‘’ sinon on utilise ‘’TANT QUE’’ ou REPETER

Instruction

d’incrémentation/décrémentation.

L’incrémentation (tout

comme la décrémentation) est beaucoup rencontrée dans les structures à boucle. C'est-à-dire

dans les structures répétitives. En effet, on peut les assimiler à des

compteurs qui, à chaque cycle augmentent ou diminue de 1.Les variables les plus

impliquées à cette opération sont les variables de contrôle. On les représente

par :

i ← i+1

incrémentation veut dire ’’Ajouter 1 à la valeur actuelle de i’’.

j←

j-1 décrémentation veut dire

‘’Retrancher 1 à la valeur actuelle de j’’.

Attention : Il faut généralement initialiser i et j appelés souvent

compteurs. Exemple i=0

1-La

structure itérative complète (POUR...FAIRE)

Une structure

itérative est dite complète si le nombre de répétition est connu d’avance.

Cette structure est caractérisée par :

-l’initialisation automatique du compteur à une

valeur initiale Vi

-l’incrémentation/décrémentation du compteur à

chaque répétition

-vérification du compteur pour qu’il ne dépasse

pas la valeur finale Vf

Syntaxe :

POUR Cp deVi à Vf PAS de 1 FAIRE

Instruction 1

Instruction 2

….

Instruction n

FinPOUR

Cp ; compteur ;

Vi =Valeur initiale ;

Vf=Valeur finale

PAS= valeur de l’incrémentation

Organigramme :

Exemple : Calculer la somme des 9 premiers chiffres

|

Algorithme SommeEntiers Variable Somme : entiers ; Début Somme

← 0 ;

/* initialisation*/ POUR i=1 à 9 FAIRE Somme ← Somme +i ; i ← i + 1 FinPour ECRIRE (‘’ La somme est :’’,

Somme) ; Fin |

2-Les

structures itératives à condition d’arrêt

Une structure itérative est dite à condition d’arrêt si le

nombre d’itérations n’est pas connu d’avance, mais il dépend d’une condition.

2.1- La structure ‘’TANT QUE …FAIRE ‘’

Avec la structure « TANT

QUE », le nombre d’itérations n’est pas à priori connu : Soit c la

condition qui prend la valeur « VRAIE » ou « FAUSSE »,

chaque itération commence par l’évaluation de la condition. Une condition est

une comparaison. Elle est composée de 3 éléments : une valeur, un

opérateur de comparaison et une autre valeur :

-si la valeur de la condition est

vraie, alors on exécute la liste d’action. Les itérations se poursuivent

jusqu’à ce que la condition c deviennent fausse :

-si la valeur de la condition est

fausse, on n’exécute pas les actions de

tant que

Syntaxe :

TANT QUE condition(s) FAIRE

// Traitements

Fin

TANT QUE

Organigramme :

Exemple :

|

Algorithme

Application Var i,

n : entiers ; Début i←1 ; Tant que i<=10 faire Ecrire (« l’itération est exécutée ») ; i←i+1 FinTant que Fin |

2.2- La structure « REPETER…JUSQU'A »

La structure REPETER…JUSQU'A… est utilisée quand il s’agit de répéter un

traitement un nombre de fois inconnu à l’avance et qu’on est sûr que le

traitement itératif s’exécutera au moins une fois. Dès que la condition

d’arrêt devient vraie, la boucle est abandonnée et le programme continue en

séquence.

La structure

« REPETER » commence par l’exécution de la liste d’actions. On évalue

ensuite la condition :

- si la valeur est fausse, alors, on continue le

processus d’itérations

-si par contre,

après évaluation de la condition, on trouve qu’elle a pour valeur VRAIE, on

sort de la boucle.

Syntaxe :

REPETER

Instruction 1

Instruction 2

….

….

Instruction n

JUSQU'A condition(s) d’arrêt

Organigramme :

Exemple : Ecrire un algorithme

qui dit plusieurs fois « bonjour Monsieur ».

|

Algorithme

bonjour Var i :entier ; Début i←1 ; Répéter Ecrire

(« bonjour Monsieur») ; i←i+1 ; Jusqu’à i>10 Fin |

Propriétés

1- Quelle que soit la valeur initiale

des conditions, la liste d’action est exécutée au moins une fois

2- Il doit avoir au moins une action

qui met à jour la valeur de la condition.

STRUCTURES

DES DONNEES

Introduction

Une structure de données est une manière d’organiser les

données pour faciliter les traitements. On distingue plusieurs types de

structure de données :

-Les structures linéaires : les tableaux,

les listes, les piles et les files.

-Les structures non linéaires : les arbres

et les graphes.

Dans le cadre de ce cours, nous allons nous

limiter aux structures linéaires

I- TABLEAUX

1-Définition

Un tableau est un regroupement de valeurs

portant le même nom de variable qui sont repérées par un numéro. Il permet de

ranger un nombre fini d’éléments de même

type et selon une disposition bien définie.

Tableau NOTES

|

Indice |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Valeur |

8 |

12 |

11 |

5 |

16 |

13 |

7 |

14 |

12 |

4 |

17 |

Le numéro qui permet de repérer chaque valeur

s’appelle l’indice (ici les indices

vont de 0 à 10).

2-Accéder à

un élément d’un tableau

Chaque fois que l’on veut désigner un élément du tableau, on fait

figurer le nom du tableau, suivi de l’indice de l’élément, entre crochets.

On accède ainsi à la ième

valeur d’un tableau en utilisant la syntaxe suivante :

Nom_du_tableau

[indice] ;

Exemple : NOTES [6] /* donne la

valeur 7 * /

L’accès à un élément du tableau se fait par

l’intermédiaire de son indice qui représente l’emplacement de l’élément dans le

tableau : c’est l’accès direct.

On

peut parcourir les éléments d’un tableau à l’aide d’une boucle.

3- Déclaration

d’un tableau

La

formulation simple de la déclaration d’un tableau est la suivante :

Syntaxe :

Nom_tableau : tableau [indice

inférieure…indice supérieure] de type_de_données ;

OU

Nom_tableau : tableau[taille]detype_de_données ;

Exemple : Pour un tableau de 30

notes des élèves d’une classe, on note :

Si Notes est le nom du tableau, on

écrit :

Notes : Tableau [1…30] de réelOU Notes :

Tableau [30] de réels

1-Saisie des

éléments d’un tableau

Si tab

est un tableau de 10 entiers

tab

[2] ←5 met la valeur 5 dans la deuxième case du tableau

En considérant le cas où a est une variable de

type entier, a←tab[2] met la valeur de la deuxième case du tableau dans a

c.-à-d. 5.

Pour

saisir les variables d’un tableau données par un utilisateur, on utilise la

syntaxe suivante

Syntaxe :

Lire

(tab[i]) ;

On peut utiliser une boucle

Exemple :

|

Algorithme SaisieNotes var tab : Tableau [1…N] de réels var N, i : entiers ; Début Pour i de 1 à NFaire Lire (tab[i]) ; FinPour FinSaisieNotes |

2-Afficher

les éléments d’un tableau

Syntaxe :

Afficher(T[i]) ;

Exemple :

|

AlgorithmeAfficherNotes var tab : Tableau [1…N] de réels ; var N,i : entiers ; Début Pour i de 1 à N Faire Afficher (tab[i]) ; FinPour FinAfficherNotes |

3-Recherche

dans un tableau

La

recherche séquentielle ou recherche linéaire est un algorithme pour trouver une

valeur dans une liste. L’accès dans une liste est dit séquentiel lorsqu’on

passe en revue tous les éléments de la liste pour avoir accès à l’élément

recherché.

3.1-Recherche l’élément minimum d’un tableau.

On suppose que le tableau est déjà saisi.

Exemple :

|

Algorithme RechercheMinTableau const n=10 ; tab : Tableau [1…N] de réels varN, i : entier ; varMin : entier ; Début Pour i de 1 à NFaire

Si tab[i] < Min alors

FinSi FinPour Afficher (Min) ; FinRechercheMinTableau |

3.2-Recherche séquentielle d’un entier x dans un

tableau

|

AlgorithmeRecherche_Nombre const n=10 ; var i : Entier ; var NombrCherch : Réel ; var Trouve : Booléen ; tab : Tableau [1..n] de Réel ; Début //Remplissage du tableau Pour i allant de 0 à 9 faire Ecrire (" entrer les notes ") ; Lire tab[i]) ; FinPour Écrire (‘’entrez la note que vous recherchez’’) ; Lire (NombrCherch) ; i ← 1 ; Trouve ←0 ; Tantque(i<=n) et

(Trouve=0)Faire Si tab[i]=NombrCherch alors Trouve ←1 ; Sinon i ← i+1 ; FinSi FinTantque Si (Trouve=1)alors Ecrire(" La note recherchée se trouve à

l’indice ", i ) ; Sinon Ecrire(" ECHEC " ; FinSi FinAlgo |

La recherche dichotomique

Cette

méthode est rapide car on ne consulte pas séquentiellement tous les éléments du

tableau.On s’appuie sur le fait que le tableau soit trié pour, au cours des

itérations, évaluer avec de plus en plus de précision l’endroit où se trouve

l’élément cherché.

La dichotomie,

c’est le fait de couper en deux le tableau trié et de regarder dans quelle

partie du tableau se trouve l’élément cherché.On recoupe en deux cette partie

du tableau et on regarde à nouveau dans quelle moitié l’élément peut se

trouver.

5-Exécution

pas à pas d’un algorithme de Tri par insertion

On

parcourt le tableau du début à la fin, et à l’étape i on considère que les

éléments de 0 à i-1 du tableau sont déjà triés. On va alors placer le ième

élément à sa bonne place parmi les éléments précédents du tableau, en le

faisant descendre jusqu’à atteindre un élément qui lui est inférieur.

Exemple :

|

AlgorithmeTri_Par_Insertion tab : Tableau [1…N] de réels ; Aux :

Entier ; N :

Entier ; DEBUT Pour jde 2 àN Faire Aux ← tab[ j ] ; i←

j-1 Tant Que i >0 et tab [ i ] >Aux Faire tab

[i+1] ←tab[i] ; i← i -1 ; FinTantQue tab[i + 1] ← Aux ; Fin Pour FinTri_Par_Insertion |

Trace

d’exécution :

On suppose que le tableau est déjà créé :27

10 12 8 11

|

N° ligne |

var1 |

Var2 |

Instructions |

Ecran |

|

|

j=2 |

i=1 |

Aux=10 i>0 et

tab[1]=27 >12 VRAI, on entre dans

la boucletab[2]=27 |

27 27 12 8

11 |

|

|

|

i=0 |

i>0 FAUX,

on n’entre pas dans la boucle tab[1]=10 |

10 27 12 8

11 |

|

|

j=3 |

i=2 |

Aux=12,i>0

et tab[2]=27>12 VRAI , on entre

dans la boucle tab[3]=27 |

10 27 27 8

11 |

|

|

|

i=1 |

i>0 et

tab[1]=10 >10 FAUX, on n’entre

pas dans la boucle tab[2]=12 |

10 12 27 8

11 |

|

|

j=4 |

i=3 |

Aux=8

,i>0 et tab[3]=27>8 VRAI, on

entre dans la boucle tab[4]=27 |

10 12 27

27 11 |

|

|

|

i=2 |

i>0 et

tab[2]=12>8 VRAI, on entre dans la boucle tab[3]=12 |

10 12 12

27 11 |

|

|

|

i=1 |

i>0 et

tab[1]=10>8 VRAI, on entre dans la

boucle tab[2]=10 |

10 10 12

27 11 |

|

|

|

i=0 |

i>0

FAUX, on n’entre pas dans la boucle tab[1]=8 |

8 10 12 27 11 |

|

|

j=5 |

i=4 |

Aux=11,i>0

et tab[4]=27>11 VRAI, on entre dans la boucle tab[5]=27 |

8 10 12 27 27 |

|

|

|

i=3 |

i>0 et

tab[3]=12>11 VRAI, on entre dans la

boucle tab[4]=12 |

8 10 12 12 27 |

|

|

|

i=2 |

i>0 et

tab[2]=10>11 FAUX, on n’entre

pas dans la boucle tab[3]=11 |

8 10 11 12 27 |

II-ENREGISTREMENTS

1-Définitions

Un enregistrement est un

type de données défini par l’utilisateur qui permet de regrouper un nombre fini

d’éléments de types éventuellement différents sous un nom commun.

Les éléments qui

composent un enregistrement sont appelés champs.

A la différence des tableaux, qui ne permettent que les éléments du même type,

les enregistrements permettent de combiner différents types de données.

Pour créer des

enregistrements, il faut déclarer un nouveau type dit type structuré, basé sur d’autres types existants. Ce nouveau type

peut être utilisé comme un type normal en déclarant une ou plusieurs variables

de ce type.

2-

Déclaration d’un type structuré

Avant de déclarer une

variable enregistrement, il faut avoir au préalable définir son type, c-à-d le

nom et le type de champs qui le composent.

Syntaxe :

Type

Nom_Type=Enregistrement

Champ1 : Type 1

Champ2 : Type 2

….

Champ N : Type N

FinNom_type

Exemple :

|

Type Personne : Enregistrement Nom : chaine Prenom : chaine Age : Entier FinPersonne |

3-Définition d’une

variable de type structuré

Une

fois qu’on a défini un type structuré, on peut déclarer des variables

enregistrements exactement de la même façon que l’on déclare des variables d’un

type primitif :

Syntaxe :

var nom_variable : nom_enregistrement ;

Exemple : Déclaration de deux

variables pers1 et pers2 de type Personne

pers1, pers2 : Personne

1-Accès à un

champ d’un enregistrement

Alors que les éléments d’un tableau sont accessibles à

travers leur indice, les champs d’un enregistrement sont accessibles à travers

l’opérateur de champ qui est un simple point «.»

Syntaxe :

Nom_variable.Nom_champ

Exemple :

Pour accéder à l’âge de la variable pers2, on

écrit tout simplementpers2.age

2-Affectation

L’affectation de

valeurs aux différents champs d’une variable enregistrement se fait comme

suit :

Syntaxe : variable.champ ←valeur ;

Exemple : pers1.Nom← « Fati »

3-Lecture

Syntaxe :Lire(variable.champ) ;

4-Ecriture

Syntaxe : Ecrire (variable.champ) ;

Exemple :Soit un algorithme qui

saisit des données des élèves E1 et E2 et calcule la différence de leurs notes.

|

AlgorithmeRelevéNotes Type Fiche=Enregistrement Nom,prenom :chaine Sexe : caractere Date_naissance :chaine Note : réel FinEnregistrement Var E1,E2 :Fiche Début Afficher(" Entrer les données de E1 ") ; Ecrire (E1.nom,E1.note) ; Afficher(" Entrer les données de E2 ") ; Ecrire(E2.nom, E2.note) ; Afficher(" La difference des des notes ") Si E1.note >E2.note alors Afficher(" la difference des note est ", E1.note-E2.note ; Sinon Afficher (" la difference des notes est : ", E2.note-E1.note) ; FinSi FinAlgo |

Remarques :

1- Il n’existe pas de constante type

enregistrement.

2-Les seules opérations sur les enregistrements

sont l’affectation et le passage comme paramètre.

3-Les seules expressions d’un type

enregistrement sont les variables de ce type.

4-Il n’y a pas de fonction (même prédéfinie) à

résultat d’un type enregistrement.

III-LES LISTES

1-Limites des tableaux

·

Les

données présentes dans un tableau sont contigües c.-à-d. côte-à-côte dans la

mémoire, ce quientraine que la taille du tableau est fixe.

·

On

ne peut ni ajouter une case à la fin d’un tableau, ni insérer une case au

milieu (sauf pour les tableaux dynamiques)

2-liste

2.1-Définitions

·

Une

liste est une structure de données permettant de regrouper des données de

manière à y accéder librement.

·

Une

liste chainée est une structure de données représentant une collection ordonnée

et de taille arbitraire d’éléments de même type de base, dont la représentation

en mémoire de l’ordinateur est une succession de cellules faites d’un contenu

et d’un pointeur vers une autre cellule.

Techniquement,

une case (cellule) contient :

·

La

valeur de la case

·

L’adresse

de la case suivante (qui n’est pas forcement voisine) : c’est le pointeur.

On dit

que la cellule n° 1 pointe vers la cellule suivante qui se trouve à l’adresse

2000 (et non 2).

Une liste chainée est

constituée de plusieurs maillons. On peut ajouter des maillons au début, à la

fin de la liste ou insérer un maillon à l’intérieur d’une liste (ce qui n’est

pas possible dans un tableau qui n’est qu’une liste simple).

Un maillon aura la

structure suivante.

STRUCTURE maillon

{

Elément : type ;

Suivant : ^Suivant ; /* pointeur vers le maillon

suivant

}

2.2-Types de listes chainées

Il existe plusieurs

types de listes chainées :

-Liste simplement chainée

-Liste doublement chainée

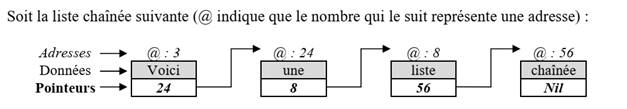

2.2.1-Liste simplement chainée

Dans une liste

simplement chainée, chaque élément dispose d’un pointeur sur l’élément suivant

(ou successeur) de la liste. Le parcours se fait dans un seul sens.

Schéma :

Voici une

représentation possible :

Dans ce schéma, on n’a

pas besoin que les cellules soient contigües comme dans le cas des tableaux.

Contrairement aux tableaux, les listes chainées n’ont pas de taille fixe autre

que celle de la mémoire disponible. Chaque élément dispose d’un pointeur vers

l’élément suivant (ou successeur) de la liste. Le parcours se fait dans un seul

sens, ici l’accès se fait de manière

séquentielle : chaque élément permet l’accès à l’élément suivant

(contrairement aux tableaux par lequel l’accès se fait de manière directe, par

adressage de chaque cellule du tableau.)

Une

liste chainée est caractérisée par un pointeur tête(ou premier) vers le premier

élément et un pointeur queue (ou dernier) vers le dernier de la liste. A la fin

de la liste, on pointe sur une adresse in valide NULL. Cependant on peut aussi

pointer le dernier élément sur le premier, la liste devient alors cyclique.

STRUCTURE liste

{

Tête : ^maillon ;

Queue : ^maillon ;

}

2.2.2-Fonctions

utilisées dans les listes

·

Initialisation

·

Ajout

d’un élément

·

Suppression

·

Accès

à l’élément suivant

·

Accès

aux données utilisateurs

·

Accès

au premier élément de la liste

·

Accès

au dernier élément de la liste

·

Calcul

de la taille de la liste

·

Suppression

de la liste entière

Le principal problème des listes simplement chainées est

l’absence du pointeur sur l’élément précédent du maillon, il est donc possible

de parcourir la chaine uniquement du début vers la fin.

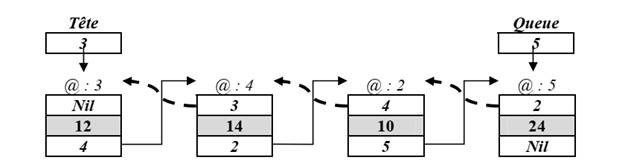

2.2.3- Liste doublement chainée

A la différence des

listes simplement chainées, les maillons d’une liste doublement chainée

possèdent deux pointeurs, respectivement sur l’élément suivant (ou successeur)

et sur l’élément précédent (ou prédécesseur). Le sens de parcours peut se faire

dans les deux sens mutuellement opposés.

STRUCTURE liste

{

Premier : entier ;

Dernier : entier ;

}

IV-PILES

1-Définition

Une pile est une structure des données dans laquelle les

éléments entrent et sortent par un seul endroit appelésommet de la pile.

Les piles peuvent être

représentées comme une pile d’assiettes :

-on peut ajouter des assiettes au sommet de la

pile

-lorsqu’on veut enlever une, il s’agit de la

dernière ajoutée. On parle de structure LIFO (Last In First Out) en français

dernier entré Premier sorti.

Les piles ne sont que

des cas particuliers des listes chainées dont les éléments ne peuvent être

ajoutés et supprimésqu’au sommet de la liste (dernier).

De

ce fait la manipulation s’en trouve grandement simplifiée puisqu’elle ne

nécessite que deux fonctions :

-une fonction pour ajouter (empiler) un élément au sommet de la

pile.

-une seconde pour le retirer (dépiler)

![]()

![]()

![]()

![]() Empiler Dépiler

Empiler Dépiler

|

|

|

|

|

|

|

|

2-Les

procédures les plus utilisées dans les piles

·

Initialiser

(p) : initialisation d’une pile

·

Est_vide(p) :

vérification qu’une pile est vide

·

Taille :

taille d’une pile

·

Sommet(p) :

sommet de la pile

·

Dépiler(p) :

supprimer un élément de la pile

3-Rôles

Les

piles servent à revenir à l’état précédent et sont utilisées pour :

-implanter les appels de procédures (pour

revenir à l’état d’avant l’appel)

-Annuler une commande (Ctrl-Z de Word)

-Evaluer les expressions arithmétiques etc.

Remarques :

1-Sommet de la pile représente le dernier

élément de la liste.

2-Le premier élément de la pile ici dans ce cas

particulier est toujours égal à 1 e donc le champ premier de la structure n’est

plus nécessaire. La structure d’une pile représentée par un tableau sera

simplifiée.

V-FILES

1-Définition

Une file est une liste chainée d’information dans

laquelle :

-Un élément ne peut être ajouté qu’à la queue

de la file

-Un élément ne peut être retiré qu’à la tête de

la file, Comme pour une file d’attente.

Les

files sont aussi appelées structures FIFO (First In First Out) en français

Premier entré Premier sorti.

![]()

![]()

![]() Tête Queue

Tête Queue

![]()

2-Fonctions

utilisées dans les files

Les

procédures les plus utilisées dans les files sont :

·

Initialiser

·

Est_vide

·

Taille

·

Tête

·

Queue

·

Défiler

La fonction initialiser(p) permet de réutiliser

la pile (pas d’initialisation du tableau)

La fonction est_vide

prend la valeur vraie si la file est vide

3-Rôle

Les files servent à traiter

les données dans l’ordre où elle les a reçues. Elles permettent de :

-gérer les processus en attente d’une ressource

système (par exemple la liste des travaux à éditer sur une imprimante)

-construire les systèmes de réservation etc.

EXERCICES

CONTROLE DE CONNAISSANCES

1 : Définir : structure de données, tableau.

2 : Quelles sont les limites d’un tableau ?

3 : Cite 04 structures de données linéaires.

4 : Cite 04 structures de données non linéaires.

5 : Citer 03 structures de contrôle.

EXERCICE I. Soit

l’algorithme ci-dessous :

1. Algorithme CalculNotes

2. Notes : Tableau

[1…5] de réels ;

3. Var i, s : entiers ;

4. Début

5. S ← 0 ;

6. Pour i de 1 à 5 Faire

7 .Ecrire (« Entrer

une note») ;

8 .Lire Notes [i] ;

9. FinPour

10 .

11. Pour i de 0 à 5 Faire

12. S ← S

+Notes[i];

13. FinPour

14. Ecrire (« Moyenne : », S/5) ;

15.Fin

Questions :

1. Définir : variable.

2. Identifier 02 variables dans cet

algorithme, préciser leur type.

3. Que font les lignes n°2 et n°5 de cet

algorithme ?

4. Identifier les parties de cet

algorithme.

5. Identifier 01 instruction de lecture,

01 instruction d’écriture et 01 instruction d’affectation.

6. Comment se fait l’accès à un élément

quelconque d’un tableau.

EXERCICES II : Soit l’algorithme

ci-dessous :

1. Algorithme

2. N : tableau

[6] d’entiers ;

3. Var i, k : entiers ;

4.Début

5. N [0] ← 1 ;

6. Pour k de 1 à 6 Faire

7. N[k] ← N (k-1) + 2 ;

8. FinPour

9. Pour i de 1à 6 Faire

10. Ecrire N[i];

11 .FinPour

12.Fin

Questions

1. Identifier dans l’algorithme ci-dessus une structure de

contrôle.

2. Quelle est la différence entre une structure itérative complète

et une structure itérative à condition d’arrêt ?

3. Récrire les lignes 6, 7,8 en utilisant une structure itérative

à condition d’arrêt.

4. Quelle est la différence entre une structure Tant que…..faire et Répéter…Jusqu’à

5. Donner la trace d’exécution de cet

algorithme.

EXERCICE III : Soit l’algorithme

ci-dessous :

1.Algorithme

2. tab : tableau

[7] en entier

3. Variable i : entier ;

4.Début

5. tab [0] ←1 ;

6. tab [1] ← 1 ;

7 .Pour i de 2 à 7 Faire

8. tab[i] ←tab

[i-1] + tab [i-2] ;

9. FinPour

10. Pour i de 0 à 7 faire

11. Ecrire tab[i] ;

12. FinPour

13.Fin

Questions :

1-

Combien d’instructions compte cet algorithme ?

2-

Donner la trace d’exécution de cet algorithme

3-

Que fait cet algorithme ?

EXERCICE IV : Soit l’algorithme ci-dessous :

1.

Algorithme Recherche_Nombre

2 const n=5 ;

3. var i : Entier ;

4. NombrCherch : Réel ;

5. Trouve : Booléen ;

6. Notes : Tableau [1…n] de Réel ;

7. Début

8. Pour i allant de 0

à 5 faire

9. Ecrire (« entrer les notes ») ;

10. Lire (Notes[i]) ;

11. FinPour

12. Écrire (‘’entrez la note que vous

recherchez’’) ;

13. Lire (NombrCherch) ;

14. i ←

1 ;

15. Trouve ←0 ;

16. Tant que (i<=n ET Trouve==0) Faire

17. Si (Notes[i]==NombrCherch)

alors

18. Trouve ←1 ;

19. Sinon

20. i ← i+1 ;

21 FinSi

22. FinTant que

23. Si (Trouve==1) alors

24. Ecrire (« La note recherchée se trouve à l’indice »,

i ) ;

25. Sinon

26. Ecrire (« ECHEC » ;

27. FinSi

28.FinAlgo

Question :

1. Quel est le type

de la variable Trouve ?

2. Nommer

le type de recherche présentée par l’algorithme ci-dessus.

3. Indiquer

un autre type de recherche

4. Que

font les lignes de 8 à11 ?

5.

Exécuter manuellement cet algorithme avec le tableau :18 12 08 10 16

La note

cherchée étant 08

EXERCICE V : Soit l’algorithme ci-dessous :

1. Algorithme Tri

2. tab :

Tableau [1…N] de réels ;

3. Aux,

N : Entiers ;

4. Début

5. Pour j de 2 à N Faire

6. Aux ←

tab[j] ; N=5 ;

7 .i ←

j-1

8. Tant Que i >0 et tab [i]

>Aux Faire

9. tab [i+1] ←tab[i] ;

10. i ←

i -1 ;

11. FinTantQue

12. tab

[i + 1] ← Aux ;

13. Afficher

tab[i] ;

14. Fin Pour

15. FinTri

Questions

1.

Nommer le type de tri présenté par cet algorithme.

2.

Donner le principe d’un tri par insertion.

3.

Citer 02 autres types de tri.

4.Donner

la table d’exécution de cet algorithme pour le tableau : 27 10 12 8 11

EXERCICE VI: Soit

l’algorithme ci-dessous :

1. Algorithme

2. Type

3.

Personne=Enregistrement

4.

nom : chaine ;

5. . âge : entier ;

6. Fin Personne

7. Var pers1, pers2 : Personne ;

8. Début

9. Ecrire (« Entrer

l’âge de la première personne ») ;

10. Lire

(pers1.age) ;

10. Ecrire («Entrer l’âge de

la deuxième personne ») ;

11. Lire

(pers2.age) ;

12. Si pers1.age>pers2.age

alors

13. Ecrire

(« La différence d’âge est : », pers1.age -

pers2.age) ;

14. Sinon

15. Ecrire

(« La différence d’âge est plutôt », pers2.age - pers1.age) ;

16. FinSi

17. FinAlgo

Questions :

1-Définir : enregistrement.

2-

Identifier la déclaration d’un

enregistrement.

3-

Que représente pers1 et pers2 dans cet algorithme?

4-

Quelle est la différence entre l’accès à un champ d’un enregistrement et l’accès à un élément d’un tableau ?

5-Affecter

aux différents champs de cet enregistrement les valeurs : Fati, 20 ans.

EXERCICE VII : On vous

propose l’algorithme suivant :

1.

Algorithme

2. Type

3. Elément :

Enregistrement

4. symbole :

chaine de caractère

5. Z : entier

6. FinElément

7. var elt1, elt2, elt3 : Elément ;

8. var i : entier ;

9. var group : Tableau [1…3] de

Eléments ;

10.

Début

11.

Ecrire (‘’saisie des enregistrements’’) ;

12. elt1.symbole

← ‘’Na’’ ;

13. elt1.Z. ← 10 ;

14. elt2.symbole

← ‘’ Cl‘’ ;

15. elt2.Z. ←17 ;

16. elt3.symbole

← ‘’C’’ ;

17. elt3.Z. ← 6 ;

18. Ecrire

(‘’affichage des

enregistrements’’) ;

28. Pour i allant de 1 à 3 Faire

19. Ecrire (‘’

group[i].symbole’’) ;

20. Ecrire (‘’

group[i].Z’’) ;

21. FinPour

22. Fin

Questions

1- Que fait

la ligne 9 de cet algorithme ?

2-Quel est

le rôle de l’opérateur ‘’. ‘’?

3-Que fait

cet algorithme ?

EXERCICE VIII :

1-Ecrire un

algorithme qui déclare et remplit un tableau de 7 valeurs numériques en les

mettant tous à zéro.

2-Ecrire un

algorithme qui remplit un tableau avec 6 valeurs : 0, 1, 4, 9, 16,25. Il

les affiche ensuite à l’écran.

EXERCICE IX : Un annuaire téléphonique est

constitué d’un nom, d’un numéro de téléphone et d’une adresse.

1-Créez un

enregistrement représentant un annuaire téléphonique.

2-Comment

peut-on accéder à une adresse.

EXERCICE X :

Un

nombre complexe s’écrit sous la forme z=a+ib où a est la partie réelle

(P_réelle) et ib la partie imaginaire, a et b sont des réels.

1-Créer un

enregistrement nommé Complexe

2-Déclarer

une variable z’ de type Complexe.

CORRIGES

CONTROLE DE CONNAISSANCES

1- Une structure de données

est une manière d’organiser les données pour faciliter les traitements.

-Un tableau est un regroupement de valeurs

portant le même nom de variable qui sont repérées par un numéro. Il permet de

ranger un nombre fini d’éléments de même

type et selon une disposition bien définie.

2 -Limites des tableaux :

-les données sont du même type, on ne peut

pas utiliser les entiers et les caractères dans un même tableau.

-Les

données présentes dans un tableau sont contigües c.-à-d. côte-à-côte dans la

mémoire, ce qui entraine que la taille du tableau est fixe.

-On ne peut ni ajouter une case à la fin d’un tableau, ni insérer une

case au milieu.

3 : Tableau, enregistrement, listes chainées, piles,

files.

4 : Graphes, arbres

EXERCICE I.

1-Une variable est un objet qui peut

être modifié par une action au cours de l’exécution d’un algorithme.

2-i et s sont des variables de type

entier.

3-la ligne n°2 déclare un tableau.

-la ligne n°5 initialise la variable S à 0.

4-Entête : ligne1

Déclaration des variables : ligne 2

et 3

Délimiteur de début : ligne 4

Corps de l’algorithme : lignes 5….14

Délimiteur de fin : ligne 15

5-instruction de lecture : Lire

Notes(i) ;

-instruction d’écriture : Ecrire (« Moyenne : », S/9) ;

-instruction affectation: S ← S +Notes[i];

5-

L’accès à un élément du tableau se fait par l’intermédiaire de son indice qui

représente l’emplacement de l’élément dans le tableau : c’est l’accès direct.

NB : On

parle d’accès séquentiel lorsque

pour accéder à un élément donné, il faut parcourir tous les éléments précédents

comme une bande magnétique.

EXERCICES II :

1-Structure itérative complète :

lignes 6 à 8 Ou lignes 9 à 11.

2- Une structure itérative est dite complète si le nombre de

répétition est connu d’avance alors qu’une structure itérative à condition

d’arrêt a besoin d’une condition pour connaître la fin des itérations

3- k=1

Tant que (k<7) faire

N[k] ← N (k-1) + 2 ;

k←k+1 ;

Fin Tant

que

4-Pour la structure Tant que la

condition est au début donc on peut ne pas exécuter une seule action alors que

pour la structure Répéter …jusqu’à on exécute la boucle au moins une

fois.

5-

|

Ligne |

i |

k |

Instructions |

écran |

|

4 |

|

|

N[0]=1 |

|

|

7 |

|

1 |

N[1]=1+2=3 |

|

|

7 |

|

2 |

N[2]=3+2=5 |

|

|

7 |

|

3 |

N[3]=5+2=7 |

|

|

7 |

|

4 |

N[4]=7+2=9 |

|

|

7 |

|

5 |

N[5]=9+2=11 |

|

|

7 |

|

6 |

N[6]=11+3=13 |

|

|

10 |

|

|

|

3

5 7 9

11 13 |

6-Cet algorithme calcule et affiche les nombres impairs de 1 jusqu’à

13

EXERCICE III :

1-04 instructions.

2-

|

Ligne |

i |

Instructions |

écran |

|

5 6 |

|

tab [0] =1 ; |

|

|

8 |

2 |

tab [2] =1+1=2 |

|

|

8 |

3 |

tab [3] =2+1=3 |

|

|

8 |

4 |

tab [4] =3+2=5 |

|

|

8 |

5 |

tab [5] =5+3=8 |

|

|

8 |

6 |

tab [6] =8+5=13 |

|

|

8 |

7 |

tab [7] =13+8=21 |

|

|

10 |

0 à 7 |

|

1 1 2 5 8 13 21 |

3-cet algorithme calcule et affiche

la liste : 1 1 2 5 8 13 21

EXERCICE IV :

1. Trouve

est une variable de type booléen jouant le rôle de drapeau.

2. Recherche

séquentielle

3. Recherche

dichotomique

NB : La dichotomie,

c’est le fait de couper en deux le tableau trié et de regarder dans quelle

partie du tableau se trouve l’élément cherché. On recoupe en deux cette partie

du tableau et on regarde à nouveau dans quelle moitié l’élément peut se

trouver.

4. C’est le remplissage du tableau

5. n=5 nombreCherch=08

|

Ligne |

i |

Instructions |

écran |

|

|

|

n=5 trouve=0 |

|

|

16 |

0 |

I<5 ?vrai on entre dans la boucle

Tant que… |

|

|

23 |

1 |

Notes [1]=08 ?faux on saute la boucle

Si… I prend la valeur 2 |

|

|

|

2 |

Notes [2]=08 ? faux on saute la

boucle Si… I prend la valeur 3 |

|

|

|

3 |

Notes [3]=08 ? Vrai on entre dans la

boucle Si… |

|

|

18 |

|

Trouve prend la valeur 1 |

|

|

23 |

|

On entre dans la deuxième boucle Si… |

|

|

24 |

|

|

La note cherchée se trouve à l’indice 3 |

|

|

|

|

|

EXERCICE V:

1. Tri par insertion

2. Le tri par insertion considère

chaque élément du tableau et l’insère à la bonne place parmi les éléments déjà

triés. Ainsi, au moment où on considère un élément, les éléments qui lui e

précèdent sont déjà triés tandis que les éléments qui le suivent ne sont pas encore triés.

3.tri par

sélection, tri a bulle

4.Trace

d’exécution :

On suppose que le tableau est déjà

créé :27 10

12 8 11

|

N° ligne |

var1 |

Var2 |

Instructions |

Ecran |

|

|

j=2 |

i=1 |

Aux=10 i>0 et tab[1]=27 >12 VRAI,

on entre dans la boucle tab[2]=27 02 |

27 27 12 8 11 |

|

|

i=0 |

i>0 FAUX, on n’entre pas dans la boucle tab[1]=10 |

10 27 12 8 11 |

|

|

|

j=3 |

i=2 |

Aux=12,i>0 et tab[2]=27>12

VRAI , on entre dans la boucle tab[3]=27 |

10 27 27 8 11 |

|

|

|

i=1 |

i>0 et tab[1]=10 >10 FAUX,

on n’entre pas dans la boucle tab[2]=12 |

10 12 27 8 11 |

|

|

j=4 |

i=3 |

Aux=8 ,i>0 et tab[3]=27>8

VRAI, on entre dans la boucle tab[4]=27 |

10 12 27 27 11 |

|

|

|

i=2 |

i>0 et tab[2]=12>8 VRAI, on entre dans la boucle tab[3]=12 |

10 12 12 27 11 |

|

|

|

i=1 |

i>0 et tab[1]=10>8 VRAI, on

entre dans la boucle tab[2]=10 |

10 10 12 27 11 |

|

|

|

i=0 |

i>0 FAUX, on n’entre pas dans la boucle tab[1]=8 |

8 10 12 27 11 |

|

|

j=5 |

i=4 |

Aux=11,i>0 et tab[4]=27>11 VRAI, on entre dans la boucle tab[5]=27 |

8 10 12 27 27 |

|

|

|

i=3 |

i>0 et tab[3]=12>11 VRAI, on

entre dans la boucle tab[4]=12 |

8 10 12 12 27 |

|

|

|

i=2 |

i>0 et tab[2]=10>11 FAUX, on

n’entre pas dans la boucle tab[3]=11 |

8 10 11 12 27 |

EXERCICE VI:

1- Un enregistrement est

un type de données défini par l’utilisateur qui permet de regrouper un nombre

fini d’éléments de types éventuellement différents sous un nom commun.

2- Lignes 2 à 7

3- pers1 et pers2 sont des variables d’enregistrement.

4- L’accès à un champ d’enregistrement se fait à l’aide de l’opérateur’’ .’’ alors

que l’accès à un élément d’un tableau est l’accès direct

5- pers1.nom ←

‘’Fati’’

pers1.age

← 20

EXERCICE VII :

1-

La ligne 9 déclare un tableau d’enregistrement.

2-

L’opérateur ‘’. ‘’ permet

l’accès à un élément d’un enregistrement.

3-Saisit

et affiche deux caractéristiques d’un élément chimique.

EXERCICE VIII :

1- Algorithme InitialiseTableau

tab :

Tableau [0…7] de réels ;

var i

entier ;

Début

Pour i de 0 à 7 Faire

tab[i] ←

0 ;

FinPour

Pour i de 0 à 7 Faire

Afficher tab[i] ;

FinPour

Fin

2- Algorithme

AfficheTableau

T :

Tableau [5] d’entiers ;

var i :

entier ;

Début

Pour i de 0 à 5 Faire

T[i] ← i*i ;

FinPour

Pour i de 0 à 5 Faire

Ecrire

T[i] ;

FinPour

Fin

EXERCICE IX :

.

1- Type

Annuaire=Enregistrement

Nom :

chaine

Num_téléphone:

entier

Adresse :

chaine

FinAnnuaire

2-var pers1, pers2 : Annuaire

Pers1.nom

Pers1.adresse,

Pers1.num_téléphone

EXERCICE X:

1-

Type Complexe=Enregistrement

P_réelle :réel ;

P_imaginaire :réel ;

Fin Complexe

2-

Z’ : Complexe ;