LES BASES DE DONNEES

Plan du cours (cliquez sur un lien pour aller directement à

la partie qui vous intéresse)

I-GENERALITES SUR LES BASES DE DONNEES

II-SYSTEMES DE GESTION DES BASES DE DONNEES (SGBD)

III-LES COMMANDES DE DEFINITION DES

DONNEES EN SQL

IV-LES COMMANDES DE MANIPULATION DES

DONNEES EN SQL

V-RECHERCHE DE DONNEES : REQUETES

VI-CREATION D’UNE BASE DE DONNEES EN

MODE COMMANDE SOUS MySQL

VII-CREATION D’UNE BASE DE DONNEES EN MODE GRAPHIQUE (MODE

ASSISTE) SOUS MS ACCESS 2013

I-GENERALITES

SUR LES BASES DE DONNEES

INTRODUCTION

1-Limites de l’organisation des données en

fichiers

Un fichier (en anglais: file) est un ensemble de données

structurées mémorisées sur un support de stockage permanent.

L’organisation

des données en fichiers possède des inconvénients suivants :

✔Lourdeur d'accès aux données. En pratique, pour chaque accès, même le plus simple,

il faudrait écrire un programme.

✔Manque de sécurité. Si tout programmeur peut accéder directement aux fichiers, il

est impossible de garantir la sécurité et l'intégrité des données de ce

fichier.

✔Redondance de données. Etant donné que les fichiers sont généralement conçus par des

équipes différentes, il y a un risque qu'un même ensemble de données figurent

dans deux ou plusieurs fichiers : c'est la

redondance. En plus du gaspillage de l'espace disque, il y a un risque d'incohérence dans le cas ou de la mise

à jour n'a pas touché la totalité des copies.

2-Définition

Une

base de données est une collection de données structurées et organisées qui,

après avoir été saisies une seule fois, sont accessibles aux différents

utilisateurs 1

Exemple :

Une Base de Données ≪

Etudiants ≫ regroupe toutes les données concernant les étudiants

(Numéro_matricule, nom,

prénom, adresse, modules auxquels est inscrit l'étudiant, notes, etc.) et

servira à toutes les applications.

La

Base de données permet de mettre des données à la disposition d’utilisateurs

pour une consultation, une saisie ou bien une mise à jour, tout en s’assurant

des droits accordés à ces derniers, les données informatiques devenant de plus

en plus nombreuses.

Caractéristiques :

Les données d’une Base de données doivent être :

·

non redondantes : non

répétitives pour occuper moins d’espace dans les supports de stockage.

·

structurées : Les données

doivent être regroupées dans une structure centrale pour éviter la redondance.

En effet, les données sont saisies une seule fois et peuvent être utilisées par

plusieurs programmes et plusieurs utilisateurs.

·

persistantes : C’est la

capacité de mémoriser et de pouvoir retrouver une donnée. Lorsqu'une donnée

n'est pas persistante, elle est volatile, c'est-à-dire qu'elle disparait au

bout d’un certain temps.

·

Cohérentes : absence des

contradictions.

Une base de données peut être locale,

c.-à-d. utilisable sur une machine par un utilisateur, ou bien repartie, c.-à-d.

que les informations sont stockées sur des machines distantes et accessibles

par réseau ou dans le Cloud.

3-Modèles de base de données

Il existe plusieurs modèles de base

de données :

-Modèle

hiérarchique

-Modèle en

réseau

-Modèle

orienté objet

-Modèle

relationnel

Ces

quatre modèles se distinguent par la façon selon laquelle les liens entre les

données sont représentés.Le modèle relationnel est

le plus récent et le plus utilisé.

Son principe de base consiste à représenter aussi bien les objets que les liens

à l'aide d'une structure appelée table. C’est ce modèle que nous allons étudier dans

le cadre de ce cours.

NOTION DE TABLE

1-Définition

Une table est un ensemble de

données relatives à un même sujet (ou entité) et structurées sous forme de

tableau.

Elle

est composée horizontalement d'un ensemble de lignes et verticalement

d'un ensemble de colonnes : les colonnes décrivent les propriétés relatives

au sujet représenté par la table et les lignes correspondent aux occurrences

du sujet. Une table est aussi appelée ≪

relation ≫ car dans une table, on trouve des données qui sont en

relation avec un sujet donné.

Exemple :

Table VISITEURS

|

Numéro |

Nom |

Age |

Tel |

|

1 |

Ada |

15 |

677 15 44

45 |

|

2 |

Tene |

23 |

698 45 77

30 |

|

3 |

Ousmanou |

18 |

666 67 78

89 |

a- Lignes : Les lignes sont

appelées entrées, enregistrements ou

n-uplets. Elles représentent une occurrence de la relation c.-à-d. les

valeurs que prennent les propriétés.

b-

Colonnes : Les colonnes sont

appelées champs ou attributs. Dans une table, une colonne correspond à une propriété

élémentaire de l'objet décrit par cette table.

Exemples :

Dans la

table VISITEURS :

-Champs :

Numéro, Nom, Age, Tel

-Enregistrements

(entrées) : chaque ligne est une entrée, ligne 1, ligne 2, ligne3, Ici il

n’y a que 3 entrées, mais une table peut avoir 100,1000 voire 100000 entrées et

plus.

Dans une base de données relationnelle, la table constitue la

structure la plus importante car la manipulation des données se fait toujours à

travers les tables : création, sélection, modification et suppression. Remarques

Remarques :

_ Il ne faut pas confondre fichier et table.

Les données d'un fichier sont stockées dans un même et seul fichier alors que

les données d'une table peuvent être stockées sur un ou plusieurs fichiers,

comme on peut regrouper dans un même fichier les données de plusieurs tables.

_ Il y a donc une indépendance entre la structure d'une table et son implémentation physique sur les supports de stockage (disque). C'est le système

de gestion de base de données (SGBD) qui assure cette indépendance.

2-Les clés primaires

La clé primaire d’une table est une colonne ou un groupe

de colonne permettant d’identifier de

façon unique chaque ligne de la table.

Autrement dit, la connaissance de la valeur de la clé primaire, permet de

connaitre sans aucune ambiguïté les

valeurs des autres colonnes de la table.

En général, on utilise le champ de

l’identifiant comme clé primaire. Les colonnes qui constituent la clé primaire

sont obligatoires. Un identifiant peut être un code, une référence d’un

article, un numéro matricule, un numéro carte d’identité, un numéro de la

plaque d’immatriculation d’une voiture

Exemple :

Chaque visiteur doit pouvoir être identifié de

manière unique. La manière la plus simple est de lui attribuer un numéro unique

ou identifiant dans un champ qui constitue la clé primaire. Il ne peut pas y

avoir deux visiteurs ayant le même identifiant.

Remarques :

_

Chaque table doit comporter une et une seule clé

primaire.

_

Dans certains cas, dans une même table on peut avoir

deux ou plusieurs colonnes qui peuvent jouer le rôle de clés primaires. Dans ce

cas on doit choisir une parmi toutes ces colonnes.

_ Pour distinguer une colonne qui fait partie de la clé

primaire des autres colonnes, on la souligne.

_Une clé est dite composée lorsque les attributs

non-clés dépendent de plusieurs champs.

3- Liens entre tables

Une

base de données est généralement constituée d’une ou de plusieurs tables. Elle

est la représentation d'un ou de plusieurs

domaines composés chacun d'un ensemble de sujets (ou entité). Les différents

sujets de chaque domaine sont généralement inters reliés par des liens (ou

associations).

Exemple : Si nous avons une table représentant un étudiant et une autre table

représentant le diplôme, la phrase suivante ≪Un étudiant obtient un diplôme ≫ correspond à un lien (ou association) entre ces deux tables.

Dans la pratique, un lien entre deux tables A

et B est représenté par l'ajout dans la table B d'une nouvelle colonne

correspondant à la clé primaire de la table A. Cette nouvelle colonne est

appelée clé étrangère.

Table DIPLOME

|

Code-diplôme |

Session |

Année de délivrance |

Centre |

|

166-2020 |

Juin |

2020 |

Yaoundé |

|

167-2019 |

Septembre |

2019 |

Douala |

Table ETUDIANT

|

N°Matricule |

Nom |

Prénom |

Age |

Code-diplôme # |

|

Y-12900 |

Penda |

Claude |

18 |

166-2020 |

|

D-13460 |

Kenne |

Pierre |

20 |

167-2019 |

Un lien entre deux tables est orienté : il part de la table contenant la clé étrangère et arrive vers la

table contenant la clé primaire. La table cible (celle contenant la clé

primaire) s'appelle table mère et la table source (celle contenant la clé étrangère) s'appelle table fille. On dit aussi

que la table fille se

réfère à la table mère.

Code-diplôme # est la clé étrangère dans la table ETUDIANT.

DIPLOME est la table mère, ETUDIANT est la table fille.

Remarques :

_

Une table peut comporter zéro, une ou plusieurs clés

étrangères.

_

Une clé primaire peut être référencée par zéro, une ou

plusieurs clés étrangères.

_

Il est fortement recommandé que le nom de la colonne qui

est une clé étrangère soit identique au nom de la colonne clé primaire à

laquelle elle se réfère.

_

Pour distinguer une colonne qui fait partie d'une clé

étrangère des autres colonnes, on la double souligne ou bien on la fait suivre

d’un dièse (#).

3-Contraintes sur les tables

3.1-Définition

Une contrainte d'intégrité est une règle

appliquée à une colonne ou à une table et qui doit être toujours vérifiée.

Les contraintes sur les tables consistent à

garantir que les données stockées dans une base de données sont cohérentes entre elles, c'est-à-dire

qu'elles respectent toutes les règles exigées par le concepteur de la base. La

cohérence et l'intégrité des données sont assurées à l'aide d'un ensemble de

règles dites contraintes d'intégrité.

3.2- Types de contraintes

d'intégrité

·

Les contraintes de domaines :

Ce sont des contraintes appliquées à des colonnes. Elles

permettent de fixer le caractère obligatoire ou pas d'une colonne et les règles

de validité des valeurs qui peuvent être prises par cette colonne.

Valeur nulle : Lorsque la colonne n'est pas

renseignée, on dit qu'elle contient une valeur nulle.

Valeur

autorisée : une colonne peut

être soumise à certaines règles tel que : les valeurs attribuées à cette

colonne doivent être inférieures à une certaine valeur, supérieures à une

certaine valeur ou bien comprises entre deux valeurs. Par exemple, une note

doit être comprise entre 0 et 20.

Valeur par

défaut : Permet

d'attribuer une valeur par défaut lorsqu'aucune valeur n'a été attribuée à

cette colonne.

Unicité de

valeur : Toutes les occurrences d’une colonne

doivent être uniques ou non.

Format de valeur : C'est le type de données prises par

cette colonne. Les types de données les plus connus sont : numérique, chaîne

de caractères (outexte), date et booléen.

·

Les contraintes d'intégrité de tables

Clé primaire : Elles permettent d'assurer que chaque

table possède une clé primaire.

·

Les contraintes d'intégrité référentielles

Elles permettent de s'assurer que

les valeurs introduites dans une colonne d’une table figurent dans une

autre table en tant que clé primaire.

Elle est représentée sous forme de lien entre tables. Par exemple on n'accepte

pas que le Code-diplôme saisi dans ETUDIANT

n'existe pas dans la colonne Code-Diplôme de la table DIPLOME.

4-Représentation

d’une relation

4.1-Représentation

textuelle

Elle consiste à décrire les tables, les

colonnes et les liens entre les tables en utilisant du texte. La clé primaire

est soulignée et la clé étrangère est suivie d’un dièse (#).

Exemple :

On dispose de deux tables

CLIENT et COMMANDE

CLIENT (code_client, Nom_client, Adr_client, Tel_cli)

COMMANDE (Num_comm, Date_comm, code_client#)

4.2

Représentation graphique

Dans cette

représentation, les clés primaires sont en gras, Un lien est établi entre les

deux tables. Le symbole ∞ est placé du côté de la clé étrangère et le 1

du côté de la clé primaire.

UTILITE D’UNE BASE DE DONNEES

Les

avantages d’une base de données sont :

-la saisie

unique

-la mise à

jour unique

-le gain de

place au stockage

-l’accès

plus facile à l’information

-la

possibilité d’évolution

-la

sécurité des données.

L’avantage

majeur de l’utilisation d’une base de données est la possibilité de pouvoir

être accédée par plusieurs utilisateurs simultanément c.-à-d. à la fois.

DOMAINES D’APPLICATION

Les bases de données

sont fréquentes dans les secteurs :

·

des

finances,

·

des

assurances,

·

des écoles,

·

de l’administration publique et des médias.

II-SYSTEMES DE GESTION DES BASES DE DONNEES (SGBD)

1-Définition

d’un SGBD et Rôle

1.1-Définition

Un système de gestion de base de

données (SGBD) est un logiciel qui permet de décrire, de modifier, d’interroger

et d’administrer les données d'une base de données.

1.2-Rôle

Un

SGBD est un ensemble de services (applications logicielles) permettant de gérer

les bases de données, c.-à-d. :

-Permettre

l’accès aux données.

-Autoriser

un accès aux informations à des multiples utilisateurs.

-Manipuler

les données présentes dans la base de données (insertion, suppression,

modification, etc.)

Un système de gestion de base de données

(SGBD) permet donc à l'utilisateur de manipuler une ou plusieurs bases de

données dans des termes abstraits, sans tenir compte de la façon dont

l'ordinateur les maintient.

1.3-Composition

Il est constitué de deux composantes

principales : un moteur et une interface.

_ Le moteur constitue la composante principale d'un SGBD qui assure un

certain nombre de fonctions.

_ L'interface, située entre les utilisateurs d'une base de données et

le moteur permet un accès facile et convivial aux données.

2-Opérations de manipulation des

données d’une Base de données

La

manipulation des données consiste à

insérer, modifier, consulter ou supprimer des lignes dans les tables de la base

de données. L’action à effectuer sur la base est exprimée

comme une phrase de ce langage (requête)

qui est évaluée et exécutée par le SGBD à traversle

Langage de Manipulation de Données (LMD).

2.1-Insertion

des données

L’insertion des données dans une table consiste à

ajouter une ligne dans cette table.

Exemple : Dans une table Lycée_2020, l'insertion d'une nouvelle section (Création d'une nouvelle section commeSciences Informatique suite à une réforme du système

éducatif)

2.2-Mise à

jour des données

La mise à jour d’une table consiste à modifier une

information contenue dans cette table.

Exemple : Dans une table élève, la modification

de l'adresse d'un élève (suite à un déménagement)

2.3-Consultation

des données

La consultation des données consiste à afficher le

contenu d’une ou de plusieurs tables en fonction de certains critères.

Exemple :La recherche de l'adresse d'un élève (lui envoyer une correspondance)

2.4-Suppression

des données

La suppression des données d’une table consiste à

les éliminer du contenu de cette table.

Exemple :

La suppression d'une classe (suite à une réduction des effectifs des

élèves)

Remarque : Ici on ne touche pas

aux structures de la base des données (la base de données et ses tables) qui

dépendent plutôt de la définition et non de la manipulation des données.

3- Fonctions de définition d’une Base

de données

Elles

se résument à la création de la base de données et de ses

tables, de la modification ou de la suppression de ces structures. La fonction

de définition des données est assurée par le Langage de Description de Données

(ou LDD).

3.1-Création des Bases de données et

des tables

Elle consiste à créer

une base de données ou une table.

Exemple : La création d’une base de données Lycee_2020

avec des tables élèves, enseignants

et classe.

3.2-Suppresion des bases de données

et des tables

Il s’agit ici de la

suppression d’une table ou de toute une base de données entière.

3.3-Ajout des colonnes

Il s’agit ici d’ajouter

des colonnes à une table d’une base de données. On peut ajouter un champ à une

table pour avoir plus d’informations sur un enregistrement.

3.4-Renommer des colonnes

Il s’agit ici de donner

un nouveau nom à une base de données ou à une table. Ceci peut intervenir

lorsqu’il des modifications sur la structure de l’organisation.

3.5-Modifier des types

On peut modifier le type d’une base

de données suivant l’évolution de l’organisation.

4-Le contrôle des données

Le contrôle

des données regroupe un ensemble de fonctions qui permettent de contrôler

l'utilisation de la base de données (sécurité de la base, intégrité des

données, cohérences des données). Ces fonctions sont assurées par le Langage de contrôle

des données (LCD). Il s’agit de :

·

La sécurité de fonctionnement

Elle consiste à offrir des mécanismes

permettant de remettre rapidement la base de données dans un état opérationnel

en cas d'incident matériel ou logiciel qui en aurait altéré la qualité.

Exemple

_ Sauvegarde de la base de données une fois par semaine.

_ Restauration de

la base en cas de panne.

·

Le concept d'intégrité des données est relatif à la qualité de l'information

enregistrée.

Pour être fiable, celle-ci doit parfois

vérifier certaines propriétés, comme l'appartenance à une liste de valeurs

permises pour un attribut. Ces propriétés sont appelées contraintes d'intégrité. Certaines sont spécifiées lors de la définition du schéma de la

base, le SGBD se chargeant de les préserver pendant toute la vie de la base,

alors que d'autres, plus complexes, peuvent nécessiter un effort de

programmation.

Exemple :

_ Lors de

l'inscription d'un élève, on doit vérifier l'existence de la classe ainsi que

d'autres contraintes comme l'âge et le niveau d'études.

·

La cohérence des données doit garantir que les

données stockées dans une base de données sont cohérentes entre elles, c'est-à-dire qu'elles respectent toutes les

règles exigées par le concepteur de la base de données.

·

La gestion des conflits lorsque plusieurs

utilisateurs ont accès simultanément aux données d'une base (autorisation des

accès multiples en consultation, verrouillage lors d'accès en modification).

Exemple :

Lors de la mise à jour des données relatives à un élève, le SGBD

verrouille (interdire la modification) ses données pour empêcher d'autres utilisateurs

de les modifier. Cependant, ces données peuvent être consultées simultanément

par d'autres utilisateurs autorisés.

·

La confidentialité

La mise en

commun des données sous la forme d'une base de données accroit le besoin en

confidentialité. Elle est assurée par le biais de mots de passe et de

privilèges d'accès.

Exemple : _Seul le directeur de l'établissement ou son adjoint peut changer

l'affectation d'un élève d'une classe à une autre (droit restreint en mise à

jour).

_ Tout membre de l'administration du lycée peut consulter les

informations sur les élèves (droit de consultation).

5-Les principaux SGBD

Les

SGBD les plus courants sont :

MySQL :

libre et gratuit

Microsoft

Access : inclus dans la suite office

PostgreSQL :

libre et gratuit comme MySQL, avec plus de fonctionnalités, mais un peu moins

connu.

SQLite :

libre et gratuit, très léger, mais très limité en fonctionnalités

Oracle :

utilisé dans les grosses entreprises, sans aucun doute un des SGBD les plus

complets mais il n’est pas libre et très cher.

Microsoft

SQL Server : le SGBD de Microsoft.

III- LES COMMANDES DE

DEFINITION DES DONNEES EN SQL

Les commandes de définition de données sont des commandes qui permettent de créer, modifier et

supprimer les différentes structures d’une base de données :

-Créer une base des données ou

des tables

-Modifier une base des données

ou des tables

-Renommer des tables

-Supprimer une base de données

ou des tables.

1-Création d’une base de données

La commande SQL pour créer une base

de données est CREATE DATABASE.

Syntaxe :

CREATE DATABASEnom de la base de données ;

Exemple :

CREATE DATABASElycee_2020 ;

2-Création d’une table

La commande du langage SQL permettant de créer

une table est la commande CREATE TABLE.

Syntaxe :

CREATE TABLEnom_de_la_table

(

Nom_colonne1 type_donnees(n) contrainte,

Nom_colonne2 type_donnees(n) contrainte,

……………………………………………….

Nom_colonne m type_donnees(n)

contrainte

) ;

-Le nom de la table doit être unique au niveau de la base

de données et ne doit pas être un mot-clé SQL.

-Une table doit contenir au minimum une colonne, sa clé

primaire.

-Le nombre maximum de colonnes par table dépend du SGBD.

-Les noms attribués à ces colonnes doivent être uniques

dans la même table, mais plusieurs tables peuvent avoir des colonnes qui ont le

même nom, par exemple la clé primaire d’une table peut se retrouver dans une

autre table comme clé étrangère.

-Une éventuelle contrainte d’intégrité peut être imposée à une colonne

donnée.

v Les

principaux types de données en SQL:

INT (n) : Numérique à n chiffres

DECIMAL (n, m) : Numérique à n chiffres dont m décimales.

CHAR (n) :

chaine de caractère de longueur fixe n.

VARCHAR(n) :

Chaine de caractères de longueur variable dont

la taille maximale est n

DATE : Date

et/ou heure

v Les

principales contraintes en SQL :

NULL : veut dire que la colonne n'est pas

obligatoire. On peut lors de la saisie d'une ligne de la table, laisser la

valeur de cette colonne à NULL (vide).

NOT NULL : veut dire que la colonne est obligatoire. On doit absolument

renseigner cette colonne lors de la saisie d'une ligne de la table. Lorsqu’une

colonne est une clé primaire, on n'a pas besoin de préciser l'option NOT NULL. Elle est implicite car la clé ne peut

être vide.

DEFAULT : permet d'attribuer une valeur par défaut à cette colonne

lorsqu'aucune valeur ne lui a été affectée. Cette option ne peut pas être

indiquée lorsque la colonne est obligatoire (NOT NULL).

PRIMARY

KEY : spécifie que la colonne est utilisée comme

clé primaire.

REFERENCES :

définit une contrainte

d'intégrité référentielle. Le nom de la table précisé après le mot-clé

REFERENCES est celui de la table mère. Le nom de la colonne est celui de la

colonne vers laquelle on se réfère et il ne doit être précisé que lorsqu'il est

différent du nom de la colonne courante.

FOREIGN KEY : définit

une contrainte d'intégrité référentielle relative à plusieurs colonnes.

CHECK : Mot clé associé à une condition qui doit être vérifiée pour chaque

valeur insérée.

CONSTRAINT : Optionnel et sert a attribuer

un nom a la contrainte.

Exemple 1 :

|

CREATE

TABLE professeur( matricule_prof VARCHAR(20) PRIMARY KEY, nom_prof VARCHAR

(20) NOT NULL, prenom_prof VARCHAR(30), age_prof INT (5), grade_prof VARCHAR

(20), adresse_profVARCHAR (100) NOT NULL, salaire_profDECIMAL(10,3), matiere_ensVARCHAR (20), nb_matieres_ensINT(5)

DEFAULT 0 CHECK (nb_matieres_ens<=

3) ); I |

Exemple 2 :

|

CREATE

TABLE matiere( code_matiereVARCHAR(20) PRIMARY KEY, designation_matiere VARCHAR (50) NOT NULL, coeff_matiere INT

(5), code_profVARCHAR (20)REFERENCES professeur (matricule_prof) ) ; |

3. Modification de la structure d'une

base de données en mode commande

3.1.

Modifier la structure d'une table en mode commande

La commande du langage SQL permettant de

modifier la structure d'une table estla commande ALTER TABLE.

Syntaxe :

ALTER TABLE nom_table [Options] ;

Elle permet les modifications suivantes sur la structure d'une table

existante :

• Ajout de nouvelles colonnes : ALTER TABLE nom_table ADD nom_colonne type_donnees

• Modification de colonnes : ALTER TABLE nom_table MODIFY nom_colonne type_donnees ;

• Suppression de colonnes : ALTER TABLE nom_table DROP COLUMN nom_colonne ;

• Ajout de contraintes d'intégrité : ALTER TABLE nom_table[DROP CONSTRAINT nom_contrainte]

• Suppression de contraintes d'intégrité : ALTER TABLE nom_table[DROP CONSTRAINT nom_contrainte]

• Activation de contraintes d’intégrité : ALTER TABLE nom_table[ENABLE |

DISABLE

nom_contrainte]

. Désactivation de contraintes d'intégrité : ALTER TABLE nom_table[ENABLE |

DISABLE

nom_contrainte]

3.2.

Suppression d'une table en mode commande

La commande du langage SQL permettant de

supprimer la structure d'une table est la commande DROP

TABLE. Elle permet de supprimer à la fois le contenu et la structure d'une

table existante.

Syntaxe :

DROP TABLE nom_table ;

Le nom de la table doit correspondre à une table qui existe déjà.

Exemple :

DROP TABLE client ;

4-Renommer une base de données ou une table

On

utilise la commande RENAME.

Syntaxe :

RENAME ancien nom nouveau nom ;

Exemple : La création dans le complexe scolaire d’une école primaire pousse les

dirigeants à changer le nom de la table professeur en table enseignant.

Code SQL :

RENAME professeur enseignant ;

IV- LES COMMANDES DE

MANIPULATION DES DONNEES EN SQL

Les commandes de manipulation de données sont des commandes qui permettent de manipuler le

contenu de la base de données, c'est-à-dire d'insérer, de modifier, de consulter

ou de supprimer des lignes dans les tables de la base de données :

1. Mise à jour de données

1.1.

Insertion de lignes

L'opération d'ajout de nouvelles

données consiste àinsérer de nouvelles lignes dans

une table dont la structure a été déjà créée dans la base. La commande du

langage SQL permettant d'insérer une ligne dans une table est la commande INSERT INTO.

Syntaxe :

INSERT INTO nom_table [ liste_Nom_colonne]

VALUES (liste_valeur) ;

-Le paramètre liste_Nom_colonne sert à préciser la liste des colonnes dans lesquelles va

s'effectuer l'opération d'insertion. Cette liste peut être omise dans le cas où

l'opération d'insertion concerne toutes les colonnes de la table. Dans ce cas,

l'ordre des valeurs fournies par le paramètre liste_valeur doit être le même que celui des colonnes données pour la

commande CREATE TABLE.

- Pour que l'opération d'insertion puisse être exécutée,

les conditions suivantes doivent être respectées :

*Les

types des données de liste_valeur doivent être compatibles avec ceux des colonnes de la

table.

*Unicité des lignes (contrainte

de clé primaire),

*Caractère obligatoire associé à

une colonne (clause NOT NULL),

*Existence

de la valeur dans une autre table quand il s'agit d'une clé étrangère

(contrainte d'intégrité référentielle) : nécessité de respecter un certain

ordre lors de l'insertion des lignes

*Vérification d'une condition de validité (contrainte

valeur : clause CHECK).

Ø Insertion d’une ligne

Exemple :

|

INSERT INTO professeur (matricule_prof,

nom_prof,prenom_prof,age_prof, grade_prof,adresse_prof,salaire_prof,matiere_ens

,nombre_matieres_ens

) VALUES (‘580097-Y’,'Talla',

'André’ 45, ‘PLEG’,'BP 1030 Yaoundé', ‘Maths’, 150 000,1) ; |

Remarque :

Compte tenu du fait que chaque colonne

de la table professeur, reçoit une valeur et que l'ordre de ces valeurs est le

même que celui des colonnes, on aurait pu dans ce cas omettre de préciser ces

colonnes et écrire tout simplement :

Exemple1 :

|

INSERT INTO professeur VALUES

(‘580097-Y’,'Talla', 'André’,45, ‘PLEG’, 'BP 1030 Yaoundé', 150 000,

‘Maths’,1) ; |

Ø Exemple2: Insertion de plusieurs lignes

Il est possible d’ajouter plusieurs lignes à un tableau avec une

seule requête.

|

INSERT INTO client (prenom, nom, ville, age) VALUES ('Pascal', 'Amougou', 'Bp

50 yaounde', 24), ('Théophile', 'Kenne', 'Bp

490 Mbouda', 36), ('Alain', 'Kamga', 'Bp

23 Bafoussam', 27) ; |

Remarque : lorsque le champ à remplir est de type VARCHAR ou TEXT il faut indiquer le texte entre guillemets simples. En

revanche, lorsque la colonne est un numérique tel que INT ou DECIMAL, on n’a

pas besoin d’utiliser des guillemets, il suffit juste d’indiquer le nombre.

1.2.

Modification de lignes

L'opération de mise à jour de

données consiste en la modification des colonnes, appartenant à une table, qui

contiennent des données qui ne sont plus conformes à la réalité. La commande du

langage SQL permettant de modifier le contenu d'une table est la commande UPDATE.

Syntaxe :

UPDATE nom_table

SET Nom_colonne1 = Nouvelle_valeur 1 [, Nom_colonne2 = Nouvelle_valeur

2 …]

[WHERE

condition] ;

-La modification peut toucher une ou plusieurs colonnes.

- Les valeurs des colonnes identifiées par Nom_colonne1,

Nom_colonne2, …, Nom_colonne n sont modifiées dans toutes les lignes qui vérifient la

condition de la clause WHERE. Dans le

cas où cette dernière est absente, toutes les lignes de la table sont mises à

jour.

Exemple 1 : Suite à

une baisse des effectifs, le Fondateur du collège, après des négociations,

décide de mettre les salaires de tous les professeurs à 100 000 FRANCS. Il

faut modifier le champ salaire de la

table professeur. Cette modification

concerne une seule colonne et plusieurs lignes.

Code SQL :

|

UPDATE professeur SET salaire_prof=100000; |

Exemple

2 : Le professeur TALLA dont le

numéro matricule est égal à 580097-Y vient d’avoir un an de plus. Son âge passe

de 45 à 46 ans. Cette modification concerne une seule colonne et une ligne.

Code

SQL :

|

UPDATE professeur SET age_prof= 46 WHERE matricule_prof

= ‘580097-Y’; |

Exemple

3 : Suite à une reprise de l’activité, le

Fondateur du Collège décide de réhausser les salaires des professeurs dont le

grade est PLEG. Il faut modifier la colonne salaire.

Cette modification concerne une colonne et plusieurs lignes vérifiant une

condition.

Code

SQL :

|

UPDATE professeur SET salaire_prof=120 000 ; WHERE grade_prof

= ‘PLEG’; |

NB : On peut bien évidemment modifier

plusieurs colonnes.

1.3.

Suppression de lignes

L'opération de suppression de données

consiste à éliminer une ou plusieurs lignes existantes à partir d'une table. La

commande du langage SQL permettant de supprimer des lignes d'une table est la

commande DELETE.

Syntaxe :

DELETE FROM nom_table

[WHERE

condition] ;

-Le paramètre condition qui apparait dans la clause WHERE sert à indiquer la condition qui doit être vérifiée par les

lignes à supprimer.

-Au cas où la commande de suppression ne respecte pas

une contrainte d'intégrité référentielle, elle ne peut pas aboutir.

-La suppression d'une ligne appartenant à une table

donnée peut entrainer la suppression d'autres lignes appartenant à d'autres

tables lorsqu'il existe des contraintes d'intégrité référentielles de

suppression en cascade : utilisation de la clause ON DELETE CASCADE dans la

définition des clés étrangères. ON

DELETE CASCADE est une option qui permet de maintenir l'intégrité

référentielle en supprimant automatiquement les valeurs d'une clé étrangère

dépendant d'une valeur d'une clé primaire si cette dernière est supprimée.

Exemple

1 : On souhaite supprimer tous les

professeurs de la table :

Code

SQL :

DELETE

FROM professeur ;

Exemple 2 :On désire supprimer le professeur ayant le numéro matricule 456087-U.

Code

SQL :

|

DELETE

FROM professeur WHERE matricule_prof = 456087-U |

NB :

WHERE

est indispensable pour indiquer quelle(s) entrée(s) doivent être supprimés,

sinon toutes les entrées seront supprimées ! Cela équivaut à vider la

table.

V-RECHERCHE DE

DONNEES : REQUETES

La recherche de données est une opération qui consiste à

récupérer des données appartenant à la base. Cette recherche peut être réalisée

en faisant référence à une ou à plusieurs tables. Elle peut se référer à une

partie ou à la totalité des colonnes des tables concernées tout en étant,

éventuellement, assorti d’une condition.

Une recherche peut consister à

effectuer :

- Une projection sur certaines colonnes d'une table.

- Une sélection sur

certaines lignes d'une table.

- Une jointure sur

deux tables.

- Toute combinaison de projection, sélection et jointure.

La commande permettant

d'effectuer une recherche dans une base de données est la commande SELECT.

1. Recherche de colonnes à partir

d'une table : projection

On

appelle projection une opération SQL qui permet de ne récupérer qu’un sous-ensemble des colonnes d'une table. C’est donc une

instruction permettant de sélectionner un ensemble de colonnes dans une table. Elle ne concerne qu'une seule table de la base de

données. Le résultat de la projection doit comporter au moins une colonne de la

table. Cependant, toutes les lignes relatives à cette colonne feront partie du

résultat.

Syntaxe :

SELECT liste_Nom_colonne

FROM nom_table ;

-Le paramètre liste_Nom_colonne sert à préciser la liste des colonnes, que l'on veut voir affichées.

-Le paramètre liste_Nom_colonne peut être remplace par * qui désigne toutes les colonnes de la table.

-L'ordre d'affichage du résultat donné par le contenu des colonnes est

le même que celui indiqué par le paramètre liste_Nom_colonne.

-Le paramètre nom_table

sert à se référer[H1] à la table concernée par l'opération de sélection.

-Le résultat de la commande SELECT

est une nouvelle table résultat de l'opération de projection de la table

initiale.

-Par défaut, les colonnes de la table résultat portent

les mêmes noms que ceux de la table de départ. Cependant il est possible de

donner aux colonnes de la table résultat des noms différents de ceux de la

table d'origine. On doit dans ce cas donner un entête de colonne juste après

son nom donné par le paramètre liste_Nom_colonne. Cet entête est généralement appelé Alias.

Exemple1 : On souhaite afficher des colonnes appartenant à la

table professeur. Donner les matricules, noms et

prénoms de tous les professeurs.

Code SQL :

|

SELECT matricule_prof,

nom_prof, prenom_prof FROM professeur ; |

Remarque : Les colonnes demandées par la commande SELECT seront affichées avec comme

entêtes des colonnes d'affichage les noms des colonnes de la table professeur.

Exemple2 : Donner les caractéristiques de tous les professeurs.

Code

SQL :

|

SELECT * FROM professeur; |

Remarque : Le symbole (*)

implique que toutes les colonnes de la table professeur seront affichées.

-Dans le cas où le paramètre * est donné, l'ordre sera celui spécifié

dans la structure de la table.

Exemple

3 : 4Donner les chiffres différents

des salaires de tous les professeurs. L'affichage d'un montant doit se faire

une seule fois en cas d’égalité de certains montants. On utilise la commande DISTINCT pour éliminer les redondances.

Code

SQL :

|

SELECT DISTINCT salaire_prof FROM professeur ; |

-Le paramètre DISTINCT sert

à éliminer les lignes en double dans le résultat puisque la commande SELECT peut ramener des doublons si la clé

primaire ne figure pas dans la liste des colonnes à afficher.

2. Recherche de lignes à partir d'une

table : Sélection

On appelle sélection l’opération

qui consiste à ne récupérer qu’un sous-ensemble des lignes d'une table. Elle ne

concerne qu'une seule table de la base de données. La différence par rapport à

l'opération de projection est que le résultat est composé d'un sous-ensemble de

lignes de la table et de toutes ses colonnes. La sélection est souvent combinée

avec la projection. Dans ce cas le résultat est un sous ensemble de lignes et

de colonnes de cette table.

Syntaxe :

SELECT liste_Nom_colonne

FROM nom_table

WHERE condition

-Le paramètre condition sert à préciser le critère qui

doit être vérifié par les lignes à afficher. Cette condition est donnée sous la

forme d'une expression logique.

-Si le résultat de l'évaluation de l'expression logique

est vrai, pour une ligne, celle-ci fera partie du résultat.

-Dans l'expression logique, on peut utiliser en

particulier :

*Les opérateurs de comparaison :

=, >, <, >=, <= et <>.

*L'opérateur BETWEEN pour les intervalles de

valeurs, bornes incluses.

*L'opérateur IN pour les listes de valeurs.

*L'opérateur IS NULL et IS NOT NULL pour les valeurs

indéterminées.

*L'opérateur LIKE pour filtrer une chaine de

caractères.

*Les opérateurs logiques : AND, OR et NOT. Exemples

Exemple :

On souhaite afficher certaines lignes

appartenant à la table professeur par exemple, donner la liste des professeurs qui ont un salaire qui

atteint ou dépasse un montant de 100000 FCFA.

Code

SQL :

|

SELECT * FROM professeur WHERE salaire_prof>= 100000;xemple |

1

Remarque :(*) voudrait dire que toutes les colonnes de la table professeur sont concernées, mais seules

les lignes qui vérifient la condition indiquée feront partie du résultat. Remarque

Exemple 2 : On demande la même liste que dans l’exemple précédent

sauf qu'on ne s'intéresse qu'aux colonnes relatives aux noms et aux prénoms.

Code

SQL :

|

SELECT nom_prof

'Nom du professeur', prenom_prof 'Prénom du professeur' FROM professeur WHERE salaire_prof>=

100000; |

Exemple 3 : On

souhaite afficher les noms des professeurs qui commence par la lettre

« b ».

Exemple

|

SELECT nom_prof

'Nom du professeur', prenom_prof 'Prénom du professeur' FROM professeur WHERE nom_prof

LIKE « b% » ;2 |

3. Recherche de données à partir de

plusieurs tables : Jointure

Lorsqu'on a plusieurs tables, il faut adapter

la requête pour récupérer les informations issues de ces tables. Pour cela, on

doit faire ce qu'on appelle une jointure.

Pour

réaliser une jointure interne, on sélectionne les champs des deux tables et on

indique les noms de ces 2 tables dans la clause FROM.

Syntaxe :

SELECT liste_Nom_colonne

FROM nom_table1

[alias1], nom_table2 [alias2] …

WHERE condition ;

-L'opération relationnelle de jointure réalise une liaison entre deux

tables en se basant sur l’égalité des valeurs entre l'une des colonnes de

chaque table.

-Un alias permet de donner un nom synonyme, abrégé, à une table. Il

permet d'alléger l'écriture de la commande SELECT en cas d'ambiguïté.

-Le paramètre condition sert, particulièrement, à préciser la

condition de jointure.

Cette condition ne doit pas être confondue avec celle indiquée pour

l'opération relationnelle de sélection.

-La condition de jointure doit porter sur les colonnes en commun aux

tables utilisées pour l'opération de jointure (voir contrainte d'intégrité

référentielle : clé primaire – clé étrangère). Exemples

Exemple 1 :

On souhaite afficher certaines lignes

appartenant aux tables professeur et matière. Par exemple, donner la désignation de chaque matière

ainsi que le nom et le prénom des professeurs qui les enseignent.

Code

SQL :

|

SELECT nom_prof,

prenom_prof, coeff_mat FROM professeur, matiere WHERE professeur.matricule_prof

= matiere.code_prof; |

-Pour lever toute ambigüité sur les noms des colonnes,

nous avons précisé les noms des tables comme préfixes, mais il est possible de

simplifier en utilisant des alias.

La commande devient alors :

|

SELECT nom_prof,

prenom_prof, coeff_mat FROM professeur p, matiere m WHERE p.matricule_prof

= m.code_prof; |

-Si un même professeur enseigner plusieurs matières et

qu'on ne veut pas avoir de doublons dans le résultat, la commande devient :

|

SELECT DISTINCT nom_prof,

prenom_prof, coeff_mat FROM professeur p, matiere m WHERE p.matricule_prof

= m.code_prof; |

4. Recherche de données avec Tri

Certaines requêtes ont besoin de rechercher

des données de la base et d'avoir un résultat qui soit trié selon un ordre croissant ou décroissant des

valeurs d'une ou de plusieurs colonnes.

Syntaxe :

SELECT liste_Nom_colonne

FROM nom_table1

[alias1] [, nom_table2 [alias2] …]

[WHERE condition]

ORDER BY Nom_colonne1

[ASC / DESC] [, Nom_colonne2 [ASC / DESC] …] ;

-La clause ORDER BY sert à exiger le classement (ou tri) du résultat.

-Le classement peut se faire selon un ordre croissant (ASC) ou décroissant (DESC) des valeurs d'une ou de plusieurs

colonnes. Ces dernières sont données par le paramètre Nom_colonne, et elles doivent

obligatoirement figurer parmi celles indiquées par le paramètre liste_Nom_colonne.

-Par défaut c'est l'ordre croissant (ASC) qui est pris en considération.

-Les éléments dont les valeurs des colonnes concernées par le tri sont

indéterminées (NULL), sont donnés

ensemble de manière successive.

-Le tri peut être associé à n'importe quelle opération de recherche

(Projection, Sélection et Jointure).

Exemples :

On souhaite afficher certaines lignes appartenant

aux tables professeur et matière. Il s’agit d’afficher le nom du

professeur, le prénom du professeur et la matière enseignée en fonction du

montant du salaire par ordre décroissant du montant des salaires.

Code SQL :

|

SELECT p. nom_prof, prenom_prof, m.matiere_ens FROM professeur p, matiere m WHERE p.matricule_prof = m.code_prof ORDER BY salaire_prof DESC; |

On aurait pu, pour la clause ORDER BY, remplacer les noms des colonnes

par leur rang dans le paramètre liste_Nom_colonne. La commande devient alors :

Code SQL :

|

SELECT p. nom_prof, prenom_prof, m.matiere_ens FROM professeur p, matiere m WHERE p.matricule_prof = m.code_prof ORDER BY 7 DESC; |

5-Utilisation des fonctions de calculs dans les

opérations de recherche (fonctions Agrégat)

Certaines requêtes ont besoin de faire un certain

nombre de calculs sur les lignes recherchées. Pour cela, SQL offre certaines

fonctions standards de calcul appelées fonctions Agrégat. Ces

fonctions ne peuvent être utilisées qu'avec la commande SELECT et en dehors de la clause WHERE.

Les fonctions de calcul offertes par SQL sont

les suivantes :

• La fonction COUNT qui

sert à compter le nombre de lignes du résultat obtenu par la commande SELECT.

• La fonction SUM qui sert à

faire la somme des valeurs d'une colonne dont le type de données est numérique.

• La fonction MIN qui sert

à déterminer la valeur minimale d'une colonne.

• La fonction MAX qui sert

à déterminer la valeur maximale d'une colonne.

• La fonction AVG qui sert

à déterminer la moyenne (average) des valeurs

numériques d'une colonne.

Exemple 1 : Donner le nombre de matières qui existent dans la base de données matiere.

Code SQL :

|

SELECT COUNT(*) FROM matiere ; |

Exemple 2 : Donner la somme des coefficients des matières enseignées par un

professeur de numéro matricule donné.

Code SQL :

|

SELECT SUM (coeff_matiere) FROM matiere WHERE matricule_prof=584097-Y;E |

-

VI-CREATION

D’UNE BASE DE DONNEES EN MODE COMMANDE SOUS MySQL

MySQL est un gestionnaire de bases

de données dont le rôle est d’enregistrer des données de manière organisée afin

de les retrouver facilement plus tard.

MySQL propose une quantité très

importante de type de données. En fait, ceux-ci peuvent être classés par

catégorie :

INT : ce sont les nombres.

VARCHAR : des textes courts de moins de 255

caractères.

TEXT : des textes longs.

DATE : ce sont les dates

DATETIME : donne la date et

l’heure

Etc

1-Création de la base de donnéeslycee_2020

Pour

gérer l’établissement, le proviseur du Lycée décide de créer une base de

données nommée lycee_2020 contenant

les tables suivantes :

-eleves (matricule_eleve, nom_eleve,

prenom_eleve, classe)

-enseignants (matricule_ens,

nom_ens, prenom_ens, matiere_ens, grade)

-salles (no_salle,

capacite, batiment, commentaires)

Code MySQL :

CREATE DATABASElycee_2020 ;

·

La

création d’une base de données ne la sélectionne pas pour l’utilisation ;

on doit le faire explicitement. Pour rendre une base de données courante, on

utilise la commande USE DATABASE.

Syntaxe :

USEnom de la base de données ;

La

base de données a besoin d’être créée juste une fois, mais on doit la

sélectionner pour l’utiliser, chaque fois qu’on débute une session MySQL étant

donné qu’il y a plusieurs bases de données enregistrée dans le disque dur de

l’ordinateur. La commande USE permet de désigner une base de données

courante c-à-d vers laquelle seront dirigées les prochaines requêtes SQL dans

le processus courant.

·

Pour

trouver la base de données actuellement sélectionnée, on utilise la commande SELECT DATABASE (). MySQL affiche le

nom de la base de données en cours d’utilisation.

Syntaxe :

SELECT

DATABASE () ;

·

Pour

afficher la liste des bases de données présentes dans le disque dur, on utilise

la commande SQL SHOW DATABASE.

Syntaxe :

SHOW DATABASES ;

2-Création des tables

Lorsqu’on crée une base de données,

elle est vide ; il faut ensuite créer des tables.

La table eleves qui

contient des enregistrements pour chaque élève : matricule_eleve ;

nom_eleve, prenom_eleve, age, classe et adresse_parents.

Code MySQL :

|

CREATE TABLE eleves (matricule_eleve INT (5), nom_eleve VARCHAR (25), prenom_eleve VARCHAR (25), age INT (5), classe INT (5), adresse_parents TEXT) ; |

-Nom_eleve VARCHAR (25) veut dire que le nom de l’élève peut prendre

jusqu’à 25 caractères. En effet on peut choisir une taille qui varie entre 1 et

255 caractères, celle qui semble raisonnable.

-TEXT est une commande réservée aux textes longs (TEXT peut permettre d’insérer tout un roman).

-INT est une commande réservée aux entiers.

Remarque : Si on fait un mauvais

choix et on s’aperçoit plus tard qu’on a besoin d’un champ plus long, MySQL

fournit la commande ALTER TABLE. La

requête ALTER TABLE permet de

modifier une table existante.Elle est idéale

pour ajouter une colonne, supprimer une colonne ou

modifier une colonne existante, par

exemple pour changer de type.

La

table enseignants qui contient des

enregistrements pour chaque enseignant : matricule_ens,

nom_ens, prenom_ens, matiere_ens, grade.

Code MySQL :

|

CREATE TABLE enseignants (matricule_ensINT (5), nom_ensVARCHAR (25), prenom_ensVARCHAR (25), matiere_ens VARCHAR (25), grade VARCHAR (10)) ; |

La

table salle qui contient des enregistrements

pour chaque salle : no_salle, capacite, batiment, commentaires.

Code

MySQL :

|

CREATE TABLE salles (no_salleINT (5), capacite INT (5), no_batimentINT (5), commentairesTEXT) ; |

3-Afficher les tables d’une base de

données

Pour afficher les tables d’une base

de données, MySQL fournit la commande SHOW

TABLES.

Syntaxe :

SHOW TABLES

[FROM nom_base de données];

|

Tables in Lycee-2020 |

|

Eleves Enseignants Salles |

4-Vérifier que la structure de la

table a été créée

Pour vérifier que la table a été

bien créée de la façon qu’on voulait, utiliser la commande DESCRIBE. Cette commande affiche la structure de la table.

Syntaxe :DESCRIBE eleves ;

|

Field |

Type |

Null |

Key |

Default |

Extra |

|

Nom_eleve Prenom_eleve Age Classe Adresse_parent |

VARCHAR(25) VARCHAR(25) INT(5) INT(5) TEXT |

YES YES YES YES YES |

|

NULL NULL NULL NULL NULL |

|

5-Charger les données dans les tables

Après la création de la table, on a

besoin de la remplir, les commandes LOAD

DATA et INSERT INTO sont utiles.

Code SQL :

INSERT INTO eleves

(matricule_eleve, nom_eleve,

prenom_eleve, age, classe, adresse_parents)

VALUES (0001, « nana»,

« leon », 19, 3, « BP 2310

YAOUNDE ») ;

INSERT INTO eleves

(matricule_eleve, nom_eleve,

prenom_eleve, age, classe, adresse_parents)

VALUES (0002,

« ada », « paul », 15, 4,

« BP 23 YAOUNDE Tel 652838129 ») ;

INSERT INTO eleves

(matricule_eleve, nom_eleve,

prenom_eleve, age, classe, adresse_parents)

VALUES (0003, « kamga»,

« David »,13,3, « BP 123 YAOUNDE Tel 676838129 ») ;

INSERT INTO eleves

(matricule_eleve, nom_eleve,

prenom_eleve, age, classe, adresse_parents)

VALUES (0004, « ngo », « blandine »,

12, 6, « BP 89 DOUALA Tel 698998129 ») ;

NB :

i) Le champ

matricule_eleve est l’identifiant (ID), il est auto-

incrémenté. MySQL mettra le numéro d’id lui-même. On pouvait

même se passer du champ id dans la requête ;

ii) Les

chaines de caractères sont mises entre guillemets.

iii) Eviter

les caratères accentués.

6-Recupérer des informations à partir

d’une table

La commande SELECT est utilisée pour récupérer des informations à partir d’une

table.

SELECTmatricule_eleve,nom_eleve, prenom_eleve,age,classe,adresse_parents

FROMeleves

|

matricule_eleve |

nom_eleve |

prenom_eleve |

age |

Classe |

adresse_parents |

|

0001 |

Nana |

Leon |

19 |

3è |

BP 2310

Yaoundé |

|

0002 |

Ada |

Paul |

15 |

4è |

BP 23 Yaoundé Tel

652838129 |

|

0003 |

Kamga |

David |

13 |

3è |

BP 123

Yaoundé Tel 676838129 |

|

0004 |

Ngo |

Blandine |

12 |

6è |

BP 89

Douala Tel 698998129 |

NB:Comme on veut afficher la

totalité des colonnes, on pouvait écrire:

SELECT * FROM eleves;

Utiliser l’option DISTINCT:

La

commande SELECT peut afficher des

lignes en doubles. Pour éviter des redondances dans les résultats, il faut tout

simplement ajouter DISTINCT après le

mot SELECT.

Syntaxe :

SELECT

DISTINCT nom du champ FROM nom de

la table ;

7-Modifier les données d’une table

La requête UPDATE permet de modifier une entrée.

Un

élève est admis en classe supérieure, il faut modifier la classe et l’âge.

Code SQL :

|

UPDATE eleves SET age=16, classe= 3 WHERE matricule_eleve=0002 ; |

8-Supprimer des données dans une

table

La

commande DELETE permet de supprimer

une entrée.

L’élève de matricule 0051 est exclu du lycée,

il faut le supprimer.

Code MySQL :

|

DELETE FROM eleves WHERE matricule_eleve=0004 |

;NB : WHERE est indispensable pour indiquer quelle(s) entrée(s)

doivent être supprimés, sinon toutes les entrées seront supprimées !

VII- CREATION D’UNE BASE DE DONNEES EN MODE GRAPHIQUE (MODE ASSISTE)

SOUS MS ACCESS 2013

MS ACCESS est le SGBD de la suite Microsoft Office

utilisé pour créer une base de données. Il permet d’utiliser des requêtes en

langage SQL (Structured Query

Language ou langage d’interrogation) pour la gestion

des bases de données. Il dispose d’une interface permettant de saisir les

requêtes. Grâce à des assistants, des formulaires ou des sous-formulaires, il

permet de configurer un regroupement de données en prenant compte plusieurs

critères.

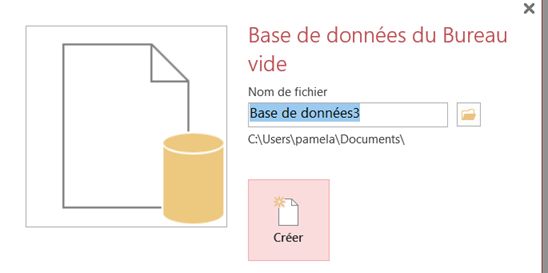

1-Créer une base de données

Lorsqu’on démarre

Access, une première page présente « Base de données vide ».Cliquez

sur « Base de données vide ».Vous obtenez la page suivante :

Saisir le

nom de la Base de données, puis cliquer sur « Créer ».

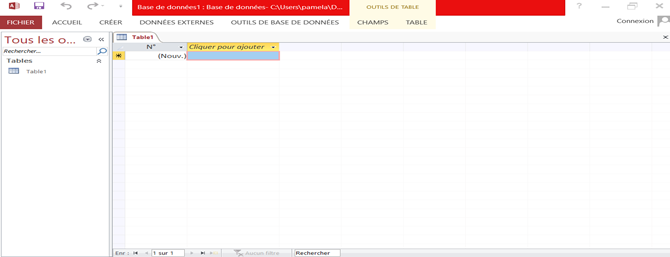

La fenêtre

de MS Access s’ouvre :

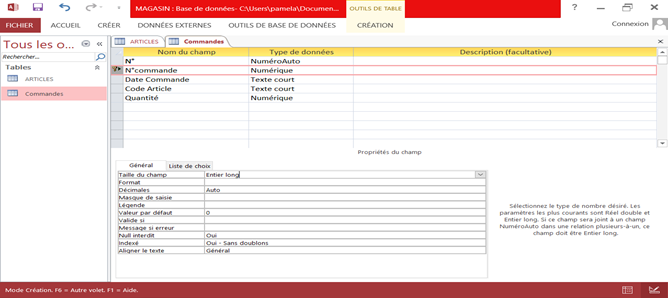

2- Créer une table

Pour créer une table en mode création, on doit

suivre les étapes suivantes.

-Dans la fenêtre ≪Base de données≫, sélectionner l'option ≪Créer>> puis << table>>.

- Dans le tableau

qui s'affiche, saisir pour chaque colonne de la table son nom, son type de

données et sa description. MS Access2013 présente

plusieurs types de données : texte court, texte long, nombre, date et

heure, monétaire etc.

·

Cliquer sur la flèche à

droite de « Cliquer pour ajouter » pour sélectionner un type de

données

·

Saisir un nom de champ

·

Saisir la valeur du champ du

champ tout en respectant le type de données.

NB : Le champ N° est

autoincrémenté.Un clic droit sur table permet de nommer une table

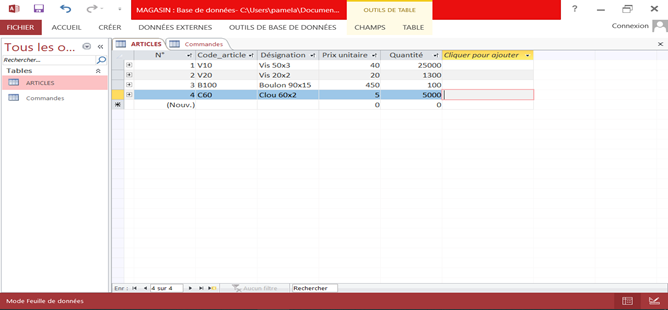

On obtient pour la table

ARTICLE, la page suivante :

Fenêtre « Table » en mode

création

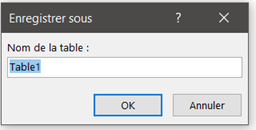

Une fois que toutes les colonnes ont été décrites,

pour enregistrer la table, cliquer sur le menu Fichier, puis sur Enregistrer

sous. Cliquer sur Base de données

Access pour sélectionner la base de données dans laquelle la table va être

enregistrée. Saisir le nom de la table puis cliquer sur OK. Enfin sélectionner

un nom de fichier dans lequel la table doit être enregistrée, puis cliquer sur Enregistrer.

Fenêtre « Enregistrer table »

La nouvelle

table est maintenant rajoutée à la liste des tables existantes dans la base de

données courante.

On peut rajouter les propriétés de la table en

allant dans le menu TABLE, puis propriétés de la table.

Propriétés table

4-Indiquer la clé primaire d'une

table

Pour préciser la clé primaire d'une table, il

faut procéder comme suit :

-Clic droit sur le nom de la table dans le volet gauche de la page

-Choisir mode création

-Sélectionner le champ qui doit être la clé primaire

-Dans le menu Création, Cliquez sur Clé primaire

L'icône d’une clé apparaitra à gauche de la

colonne constituant de la clé primaire.

Ajout de clé primaire

Remarque :

Si la clé primaire est composée de plusieurs colonnes, il faut

sélectionner toutes les colonnes qui constitueront la clé primaire avant de

cliquer sur le bouton droit de la souris.

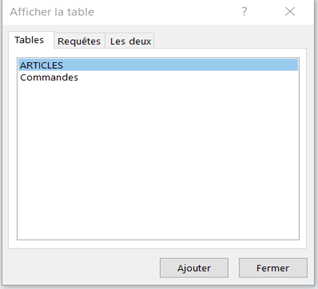

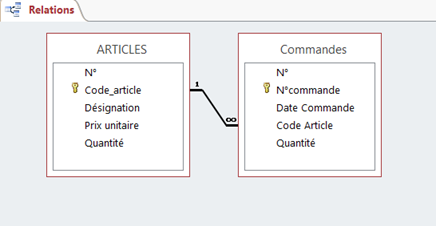

5-Établir un lien entre deux tables

(clé étrangère)

Lorsque toutes les tables ont été créées, on

doit rajouter les liens entre ces tables. La procédure à suivre pour établir un

lien entre deux tables est la suivante :

Sélectionner l'option ≪Relations≫ dans le menu ≪Outils ≫. Une fenêtre contenant la liste des tables s'affiche.

Fenêtre « Afficher tables »

Sélectionner les tables pour lesquelles vous souhaitez établir un lien

puis cliquer sur le bouton Ajouter. Maintenir la touche ≪ Ctrl ≫ pour pouvoir sélectionner plus d'une table.

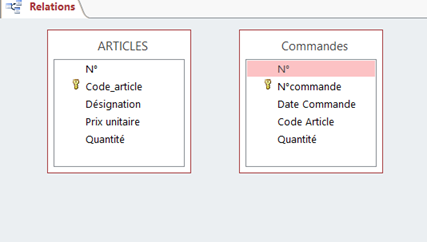

En fermant la fenêtre, une nouvelle fenêtre contenant les tables

sélectionnées s'affiche. Les colonnes constituant les clés primaires sont

affichées en gras.

A l'aide de la souris, cliquer sur la colonne constituant la clé étrangère,

maintenir le bouton de la souris enfoncé et pointer sur la colonne constituant

la clé primaire dans l'autre table puis lâcher le bouton de la souris. La

fenêtre suivante va s'afficher :

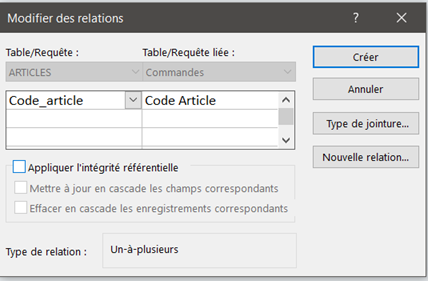

Fenêtre « Propriétés

relation »

Il est à noter que les colonnes servant à

établir le lien entre les deux tables sont affichées dans le tableau. Dans le

cas où le lien se base sur plus qu'une colonne dans chaque table, on peut

utiliser les lignes vierges de ce tableau pour rajouter les autres colonnes.

Le type du lien est ici ≪ un a plusieurs ≫, signifiant

qu'à une ligne de la table mère, peut correspondre une ou plusieurs lignes de

la table fille.

Cocher les options affichées en

fonction du comportement que vous souhaitez appliquer à ce lien.

_ Appliquer

l'intégrité référentielle : Signifie que lorsqu'on

insère une ligne dans la table fille, le SGBD vérifie que la valeur saisie dans

la colonne clé étrangère existe dans la colonne clé primaire de la table mère.

Dans notre exemple, il s'agit de vérifier qu'une commande est relative à un

client qui existe dans la table Client.

_ Mettre à

jour en cascade les champs correspondants : Cette option

permet de modifier automatiquement la valeur de la clé étrangère dans la table

fille lorsqu'on modifie la valeur de la clé primaire dans la table mère. Par

exemple, si on modifie le code d'un client dans la table Client, ce code sera

modifié dans toutes les lignes de la table Commande correspondant aux commandes

de ce client.

_ Effacer

en cascade les enregistrements correspondants : Cette

option permet de supprimer automatiquement toutes les lignes dans la table

fille correspondant à une ligne supprimée dans la table mère. Par exemple, si

on supprime un client dans la table Client, toutes les lignes de la table

Commande correspondant aux commandes de ce client seront supprimées.

Cliquer sur le bouton ≪ Créer≫. Les deux tables sont maintenant liées.

Relation

Article-Commande

Remarque :

Lorsque les deux colonnes servant à établir le

lien entre deux tables sont des clés primaires, le lien crée est de type ≪ un à un ≫. Ce qui signifie qu'à une ligne de chacune des tables correspond une

et une seule ligne de l'autre table. Bien qu’autorisé par certains SGBD, ce cas

ne doit pas se produire si on a respecté les règles de conception de la base de

données. Il faut essayer donc d'éviter ce type de lien.

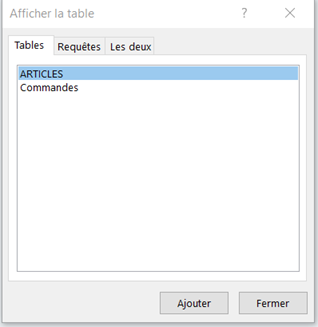

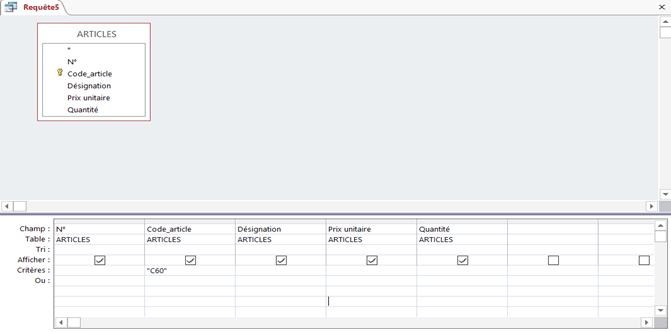

6- Démarche de création d'une requête

Dans la fenêtre d’Access 2013, sélectionnez l'onglet ≪Créer≫, cliquer sur<<Création de requête>>. La fenêtre Afficher table apparait

Fenêtre « Afficher tables »

3. Une boite de dialogue

apparait : cliquez sur le nom de la table à insérer, puis appuyez sur le bouton

<<Ajouter>>. Répétez cette opération si une autre table doit être

ajoutée.

7. Dans la grille d'interrogation en bas de la page, sélectionnez les

champs que vous voulez voir apparaitre dans l'affichage de la requête ou que

vous utiliserez pour classer, filtrer les lignes.

Vous définissez éventuellement :

• Les tris (ordre croissant, décroissant)

• Les critères de filtre

• Les formules de calcul

• Une propriété pour la requête ou pour des colonnes affichées.

Choix de colonnes à afficher dans une requête

Pour afficher une colonne dans une requête, il

faut cliquer sur la colonne, tout en maintenant le bouton de gauche enfoncé,

amenez la colonne sur la grille du bas et relâchez le bouton ou double cliquer

sur la colonne.

8. Enregistrement d'une requête

Après

avoir bien rempli la grille d’interrogation, il faut enregistrer la requête. Pour enregistrer la requête, cliquez sur le bouton<<Enregistrer

sous>> et donnez-lui un nom. Une fois enregistrée, le nom de la requête

apparait à la suite des tables.

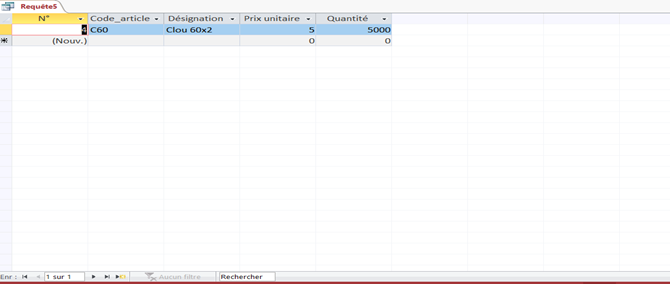

9. Visualisation du résultat d'une

requête

Pour visualiser le résultat de la requête,

faites un double-clic sur le nom de cette requête. Le résultat apparait sous la

forme d'une feuille de données. Sa présentation peut être modifiée (Même

principe que dans un tableur).

Remarque :

1. La ≪grille d'interrogation≫ des colonnes et de définition des critères génère

automatiquement des ordres de programmation SQL qui permettent d'obtenir le

résultat souhaité. La requête sauvegardée mémorise les lignes de programmation

et non pas le résultat affiche.

Dans le cas précédent, la requête SQL générée est la

suivante :

Code

SQL :

SELECT

N°,Code_article, Désignation, Prix unitaire, Quantité

FROM ARTICLES

WHERE Code_article=C60

2. Pour afficher toutes les colonnes d'une ligne, vous sélectionnez le

champ *. Dans l'exemple ci-dessous, la sélection du caractère * affiche dans la

zone champ le terme ARTICLE*.

EXERCICES

CONTROLE DE CONNAISSANCES :

1.

Définir : base des données, table, attribut.

2.

Citer 04 modèles de base de données.

3.

Comment appelle-t-on le modèle qui consiste

à représenter aussi bien les objets que les liens à l'aide d'une structure

appelée table.

4. Comment appelle-t-on

une colonne ou un groupe de colonne permettant d’identifier de façon unique

chaque ligne de la table.

5. Comment appelle-t-on une règle appliquée à une colonne ou à une table qui doit être

toujours vérifiée.

6. Que signifie l’expression « clé

étrangère » entre deux tables d’une base de données ? quel est son

rôle ?

EXERCICE

I:

La base de données d’un complexe

des salles de cinéma, contenant des informations sur les films et les séances,

est composée des tables suivantes :

FILM (Code_film, Nom_film,

Producteur, Année_sortie,)

SALLE

(N°Salle, Nom_Salle,

Nb_places)

SEANCE

(Code_film, N°Salle, Date, Heure_debut,)

1-Identifier pour chaque table la clé primaire.

2-Identifier les liens éventuels entre les tables.

3-Donner la représentation graphique de la base de données

finale.

EXERCICE II:

On souhaite créer une base de

données concernant une entreprise. Une première étude a mis en évidence trois

relations. Pour chacune des relations, la clé est soulignée.

EMPLOYE (NumEmp, Nom, Prénom,

Adresse, Téléphone, Qualification)

SERVICE (NomService,

Responsable, Téléphone)

PROJET (NumProjet, NomProjet, DateDeb, DateFin, NumEmp)

Travail

demandé :

En considérant les possibilités

offertes par ce schéma, répondre aux questions suivantes en justifiant vos

réponses par rapport à la sémantique intuitive des relations :

1 - Un employé peut-il avoir plusieurs qualifications ?

2 - Un employé peut-il faire plusieurs projets en même

temps ?

3 - Une personne peut-elle être responsable de plusieurs

services ?

4 - Un service peut-il avoir plusieurs responsables ?

EXERCICE III :

Soit la description

textuelle d’une base de données :

Professeur (CodeProf,

NomProf, Tel)

Matière (CodeMat,

Libellé#, Coef, NbHeure)

Enseigne (CodeProf#,

Codematiere#)

Libelle_matiere(libellé)

Travail demandé :

1) Déduire à partir de

ces tables, la description graphique de la base.

2) En considérant les

possibilités offertes par ce schéma, répondez aux questions suivantes

2-1 Un

professeur peut-il enseigner plusieurs matières ?

2-2 Une

matière possède elle plusieurs libellés ?

2-3

Une matière peut-elle être enseignée par plusieurs professeurs ?

EXERCICE IV:

Pour décrire les employés d’une entreprise et leurs répartitions

entre les différents

Services,

on présente le contenu de deux tables « Employé » et « Service » comme suit :

table :

Service

|

Num_service |

Nom_service |

|

10 |

Administratif |

|

20 |

Financier |

|

30 |

Juridique |

Table : Employe

|

code_emp |

nom |

salaire |

num_serv |

|

123 |

Abanda |

756,500 |

20 |

|

426 |

Tsafack |

987,900 |

10 |

|

456 |

Tounsi |

400,000 |

40 |

|

123 |

Mbede |

798,322 |

30 |

|

456 |

Tounsi Léon |

380,500 |

20 |

NB : On suppose qu’un employé est affecté à un seul

service

Questions :

1) Définir le terme « contrainte d’intégrité » :

2) En se basant sur les contenus de ces tables, il apparait que des

contraintes d’intégrité n’ont pas été respectées. Lesquelles ?

3) On désire mettre en place un logiciel permettant d’assurer le

respect des contraintes d’intégrité lors de la manipulation d’une base de

données.

a-Comment appelle-t-on ce

logiciel ?

b- Quels sont ses composants ?

c- Quel est son rôle ?

d- Quels sont ses fonctions.

EXERCICE V:

Pour décrire les élèves du lycée inscrits dans le

club « musique », la table suivante a été créée :

musique

|

N°Elève |

Nom |

Prénom |

Date_ de_

naissance |

Code_

classe |

Désignation

|

Nombre_

d’élèves |

|

Mat 0090 |

Maffo |

Paul |

22/11/90 |

3M3 |

3ème

moderne3 |

28 |

|

Mat 0055 |

Ada |

Pierre |

11/12/88 |

2nde

C |

Seconde C |

29 |

|

Mat 0053 |

Tene |

Marc |

30/10/92 |

4M2 |

4ème

moderne 2 |

30 |

|

Mat 0054 |

Ngo |

Jeanne |

01/01/89 |

3M3 |

3ème

moderne3 |

30 |

|

Mat 0055 |

Bisseck |

Blandine |

12/12/90 |

3M3 |

3ème

moderne3 |

28 |

|

Mat 0056 |

Kamga |

Alice |

11/09/87 |

PD |

Première D |

30 |

|

Mat 0057 |

Vobam |

Adrien |

13/12/85 |

Tle C |

Terminale

C |

30 |

|

Mat 0058 |

Talla |

André |

14/10/86 |

Tle C |

Terminale

C |

30 |

1-Identifier

les anomalies de cette structure

2-Pour

éviter les redondances, proposez une autre façon de structurer cette table.

(Représentation textuelle).

EXERCICE

VI: Soit la base de données nommée EXAMENS, constituée d’une seule table.

Table :

candidats

|

Code_candidat |

Nom |

Prénom |

Examen |

Moyenne |

Décision |

Etablissement |

|

14OBC001 |

ELIMBI |

Gustave |

BAA4 |

14,42 |

ADMIS |

Lycée d’Akwa |

|

14OBC014 |

AMADOU |

Ibrahim |

BAD |

10,25 |

ADMIS |

Collège de Mazenod |

|

14OBC094 |

WAMBA |

Paulin |

BAA4 |

9 ,02 |

REFUSE |

Collège Jean Tabi |

1-Dans un SGBD, comment appelle-t-on le langage

utilisé pour établir une interaction entre le logiciel et l’utilisateur.

2-Que signifie le sigle SGBD ? Citer un

exemple de logiciel permettant de créer cette base de données.

3-Citer deux avantages que peut procurer

l’utilisation d’une base de données.

4-Compléter la requête ci-dessus permettant de

sélectionner les établissements des candidats admis :

Select (…………) from …….…..where…………..=…………….. ;

EXERCICE VII : Soit la

table candidat suivante :

|

Nom |

Prénom |

Classe |

Age |

|

EKASSI |

Jean Blaise |

6ème 2 |

10 |

|

AKOA |

Pierre Paul |

Tle C |

17 |

|

FOTSO |

Jean |

2 C |

15 |

1-Donner

le résultat de la requête suivante :

SELECT Nom FROM Liste WHERE Age=17 ;

2-Donner

la commande SQL permettant de récupérer les informations concernant FOTSO Jean

3-On considère la requête suivante : CREATE TABLE client (Numéro INT(5),

Nom VARCHAR(20), ville VARCHAR(10), Sexe VARCHAR(10))

a-Que fait cette requête ?

b-Présenter le résultat de cette requête sous forme de table client sachant que :

-

le client numéro 1, Eboutou Yvan, homme, habite la

ville de Yaoundé ;

-le client numéro 2, Embolo Valérie, femme,

habite la ville de mbalmayo ;

-le client numéro 3, Fossi

Alain, homme, habite la ville de Bafoussam ;

-

le client numéro 4, Kesseng Laure, femme, habite la

ville de Yaoundé.

c-Donner une requête pour récupérer des informations sur Kesseng Laure.

EXERCICE

IX: Soit la base de données

relative à l'exploitation des chambres d'un hôtel définie comme suit :

Chambre (Num_Chambre, Prix, Nbr_Lit,

Nbr_Pers, Confort, Equ)

Client (Num_Client, Nom, Prenom,

Adresse)

Reservation (Num_Client#,

Num_Chambre#, Date_Arr, Date_Dep)

Table Chambre

|

Num_Chambre |

Prix |

Nbr_Lit |

Nbr_Pers |

Confort |

Equip |

|

10 |

80 |

1 |

2 |

WC |

Non |

|

20 |

100 |

2 |

2 |

Douche |

Non |

|

25 |

180 |

3 |

3 |

Bain |

TV |

Table Client

|

Num_Client |

Nom |

Prénom |

Adresse |

|

1000 |

Sahli |

Mohamed |

Sousse |

|

1001 |

Chatti |

Saleh |

Tunis |

Table Réservation

|

Num_Client |

Num_Chambre |

Date_Arr |

Date_Dép |

|

1000 |

20 |

25/12/2006 |

01/01/2007 |

|

1001 |

10 |

01/01/2007 |

|

Exprimer les requêtes suivantes en SQL :

1. Les numéros de chambres avec TV.

2. Les numéros de chambres et leurs capacités.

3. La capacité théorique d'accueil de l'hôtel.

4. Le prix par personne des chambres avec TV.

5. Les numéros des chambres et le numéro des clients

ayant réservé des chambres pour le 25/12/2006.

6. Les numéros des chambres coûtant au maximum 80 euros

ou ayant un bain et valant au maximum 120 euros.

7. Les noms, prénoms et adresses des clients dont les

noms commencent par ≪SA≫

8. Le nombre de chambres dont le prix est entre 85 et

120 euros.

9. Les noms des clients n'ayant pas fixé la date de

départ.

EXERCICE X:

Soit le code SQL de la table client ci-dessous :

CREATE TABLE client

(

code_client VARCHAR(20) PRIMARY KEY,

nom_client VARCHAR (20) NOT NULL,

prenom_client VARCHAR(30),

adr_client VARCHAR (100) NOT NULL,

tel_client INT (10),

email_client VARCHAR (50),

chiffre_affaire_annee_encours DECIMAL(10,3),

cumul_chiffre_affaire DECIMAL(12,3)); IPPARTIE A

PARTIE

A :

1-Insérer en précisant explicitement toutes les

colonnes, le client suivant :

code_client =1000, nom_client=Ndende, prénom_client=Paul, adr_client =BP 123 Yaoundé, tel_client=676

14 00 34, email_client=ndende@gmail.com, chiffre_affaire_annee_encours=0, cumul_chiffre_affaire=0.

2-Refaire

la même chose sans préciser explicitement toutes les colonnes.

3-Insérer

un client sachant qu’on ne dispose que de valeurs

relatives à certaines colonnes de cette table. Ces colonnes sont par exemple : code_client =1020, nom_client=SCB

Cameroun et adr_client=BP

345 Douala.

4-Insérer une ligne au sein de la table client, en

précisant explicitement les valeurs relatives à son code =1040,nom=tatio, son prénom=alphonse.

5-Insérer une ligne au sein de la table Client, en

précisant explicitement les valeurs relatives à son nom=Socsuba

SA et son adresse=BP 2367 Yaoundé.

6-Insérer une ligne au sein de la table Client, en

précisant explicitement les valeurs relatives au code client=1040, à son

nom=BICEC et à son adresse=BP987 Yaoundé.

7-Modifier le prénom d’Alphonse par Pierre-Alphonse.

PARTIE

B :

1-Donner une requête qui permet d’afficher des colonnes appartenant à la table client

de : codes, noms et prénoms de tous

les clients.

2-Donner

une requête qui permet de donner les

caractéristiques de tous les clients.

3-Donner une requête qui permet d’afficher les codes,

noms et prénoms de tous les clients. Au moment de l'affichage, les entêtes des

colonnes doivent être respectivement 'Code du Client', 'Nom du Client' et

‘Prénom du Client'.

4-Donnerune requête qui permet d’afficher les chiffres

d'affaires de l'année en cours de tous les clients.

5-Donnerune requête qui permet d’afficher les chiffres

d'affaires de l'année en cours de tous les clients. L'affichage d'un montant

doit se faire une seule fois en cas d’égalité de certains montants.

6-Donner une requête qui permet d’afficher la liste des

clients qui ont un cumul des chiffres d'affaires compris entre 500000 et

800000.

EXERCICE

XI : On donne les codes des tables

article et commande suivants :

Table

article

CREATE TABLE article (

code_art VARCHAR(20) PRIMARY KEY,

des_art VARCHAR

(50) NOT NULL,

PU DECIMAL (8, 3) CHECK (PU > 0),

qte_stock INT(5) DEFAULT 0

);

Table commande

CREATE TABLE commande(

num_comm

VARCHAR(20) PRIMARY KEY,

date_comm

DATE NOT NULL,

ref_art VARCHAR(20) REFERENCES article(code_art),

qte_comm INT(5)

);

PARTIE

A :

On suppose, que les commandes suivantes ont été

exécutées :

INSERT

INTO Article VALUES (7050,'Informatique 4ème Année Mathématiques',4000,500);

INSERT INTO Article VALUES (1020,'4 Stylos Feutres Pointes Fines : Rouge,

Jaune, Vert et Bleu',1500,3000);

INSERT

INTO Commande VALUES (50010,'09/05/2007',’8050’,1010);

INSERT INTO Commande VALUES (70150,'20/07/2007',’1020’,1000);

1-Donner une requête qui permet d’afficher la liste des

produits et pour chacun calculer la valeur du stock.

2-Donner une requête qui permet d’afficher le numéro et

la date des commandes d’un article donné.

EXERCICE

XI : On donne les codes des tables

article et commande suivants :

Table

article

CREATE TABLE article (

code_art VARCHAR(20) PRIMARY KEY,

des_art VARCHAR

(50) NOT NULL,

PU DECIMAL (8, 3) CHECK (PU > 0),

qte_stock INT(5) DEFAULT 0

);

Table commande

CREATE TABLE commande(

num_comm

VARCHAR(20) PRIMARY KEY,

date_comm

DATE NOT NULL,

ref_art VARCHAR(20) REFERENCES article(code_art),

qte_comm INT(5)

);

PARTIE

A :

On suppose, que les commandes suivantes ont été

exécutées :

INSERT

INTO Article VALUES (7050,'Informatique 4ème Année Mathématiques',4000,500);

INSERT INTO Article VALUES (1020,'4 Stylos Feutres Pointes Fines : Rouge,

Jaune, Vert et Bleu',1500,3000);

INSERT

INTO Commande VALUES (50010,'09/05/2007',’8050’,1010);

INSERT INTO Commande VALUES (70150,'20/07/2007',’1020’,1000);

1-Donner une requête qui permet d’afficher la liste des