ONDES STATIONNAIRES : EXPERIENCE DE MELDE

Description de l’expérience

Le

dispositif de la corde de Melde est un dispositif

classique permettant d’observer des ondes stationnaires le long d’une corde.

L’onde est ici observable à l’œil nu, puisqu’il s’agit d’un déplacement latéral

de la corde de l’ordre de quelques centimètres. Toutefois, le phénomène étant

oscillatoire et très rapide on utilise la technique de la stroboscopie pour le

ralentir en apparence et pouvoir le regarder en direct. Nous considérons une

corde tendue entre un vibreur et une poulie. Voir figure ci-dessous.

Le vibreur communique à

l’extrémité S un mouvement sinusoïdal d’amplitude a et de période T (de

pulsation ω = 2π/T, de fréquence f = 1/T). L’extrémité O est fixe, la présence de la

poulie l’empêchant de vibrer.

Observations

L’onde

incidente issu de S arrive en O, est réfléchie et retourne vers S. Lorsque la

longueur de la corde est adéquate, on observe une série de fuseaux, succession

de nœuds et de ventres.

L’onde

incidente et l’onde réfléchie se superposent et c’est cette superposition qui

donne naissance à l’onde stationnaire. L’onde est dite « stationnaire » car

l’emplacement des fuseaux est fixe. Cela s’oppose à l’onde « progressive » dans

laquelle les positions des points d’amplitude donnée varient au cours du temps.

Mise en équation du phénomène

Prenons

l’origine en O. Le point O est immobile et son immobilité résulte de la

superposition de l’onde incidente et de l’onde réfléchie. En notant yO l’élongation du point O, cela donne :

yO=asinωt

L’élongation incidente yO,i résulte de la

propagation du mouvement du vibreur de S à O. Elle est donc sinusoïdale :

En un point M quelconque de la

corde.

a) Onde incidente

L’onde incidente arrive en M avant d’arriver

en O. L’onde met un temps Δt = x/c pour se

propager de M en O. Le mouvement de M à la date t est celui que O aura x/c

secondes plus tard, c'est-à-dire à la date t + x/c. Donc :

yM,i=asinω(t+ 𝜏 )=asin(2π/Tt+2πx/cT)

![]()

b) Onde réfléchie

L’onde

réfléchie arrive en M après avoir quitté O. L’onde met un temps Δt = x/c pour se propager de O en M. Le mouvement de M

à la date t est celui que O avait x/c secondes plus tôt, c'est-à-dire à la date

t - x/c.

Donc :

yM,r=-asinω(t- 𝜏 )=-asin(2π/Tt-2πx/cT)![]() (2π/Tt-2πx/λ)

(2π/Tt-2πx/λ)

![]()

c) Superposition

Le mouvement de M résulte de

la superposition de ces deux ondes :

yM=yM,i +yM,r= ![]() (2π/Tt+2πx/λ)-

(2π/Tt+2πx/λ)- ![]() (2π/Tt-2πx/λ)

(2π/Tt-2πx/λ)

=2acos[(2π/Tt+2πx/λ)+ (2π/Tt-2πx/λ)]/2sin[(2π/Tt+2πx/λ) - (2π/Tt-2πx/λ)]/2

=2acos2π/Ttsin2πx/λ

=2asin2πx/λcosωt

Donc :

![]()

Le facteur dépendant de la

date sin(ωt) montre que le mouvement de M est

sinusoïdal de période T (de pulsation ω = 2π/T, de fréquence f =

1/T). Le terme dépendant de l’abscisse ![]() apparaît comme l’amplitude du mouvement

sinusoïdal de M.

apparaît comme l’amplitude du mouvement

sinusoïdal de M.

Conclusion : Tous

les points de la corde vibrent à la même pulsation ω mais avec des amplitudes

qui dépendent de leur position.

Etude de l’amplitude

L’amplitude est une fonction sinusoïdale de x.

En fait l’amplitude est la valeur absolue du sinus car elle est par définition

positive. Nous allons rechercher ses minima - qui correspondent aux nœuds - et

ses maximas - qui correspondent aux ventres.

·

Recherche des minima : les

nœuds La plus petite valeur de la valeur absolue d’un sinus est zéro :

![]()

![]() avec kϵZ

avec kϵZ

La distance entre deux minimas consécutifs

correspond à :

![]()

La longueur d’un fuseau est donc λ/2.

·

Recherche des maxima

:

les ventres La plus grande valeur de la valeur absolue d’un sinus est 1

(l’amplitude d’un ventre est donc 2a) :

![]()

![]()

Le premier maxima correspond à

n =0, donc à : ![]()

La distance entre deux maximas

consécutifs correspond à :

![]()

Conclusion

Dans

le cas des cordes vibrante fixées aux deux extrémités, on obtient à la

résonnance un système de fuseaux stables. La longueur utile de la corde

est :

![]()

ou n est

le nombre de fuseaux.

Cette relation peut encore

s’écrire :

![]()

-n=1 correspond à la fréquence

fondamentale.

-les fréquences harmoniques f=nf0, correspondant aux autres valeurs

de n.

Les nœuds et les ventres sont

régulièrement espacés tous les λ/4. La corde présente un nombre entier de

fuseaux :

EXERCICES

EXERCICE I

:

1) Sur une

corde de guitare, les ondes ont une célérité c = 200 m/s. La corde a une

longueur L = 50 cm. Déterminer les fréquences fi des 5 premiers modes de

vibration de cette corde.

2) Une corde

de masse m = 0.8 g est tendue entre deux chevalets distants de L = 0,5 m. Sa

tension est F = 100 N. Calculer la fréquence f1 du mode fondamental

(n = 1) et celle f3 du mode 3 (n = 3 : deuxième harmonique).

3)Une corde de

masse m = 1 g vibre en trois fuseaux entre deux chevalets distants de L = 0,5

m. Sa fréquence est de f3 = 1200 Hz.

a) Calculer la

fréquence f1 du son fondamental que peut émettre cette corde.

b) Déterminer

la tension F de la corde.

4) On accorde

un violon a une fréquence f = 440 Hz en tirant sur une corde avec la tension F

= 400 N. La corde mesure une longueur L = 0.4 m et vibre selon le mode

fondamental.

a) Déterminer

la célérité c dans ce cas.

b) On tire sur la corde avec une nouvelle

tension F' pour qu'elle émette une note à 880 Hz.

Déterminer la

nouvelle célérité c’, puis la nouvelle tension F'. Que constate-t-on?

EXERCICE

II :

On

dispose d’une corde fine en nylon. L’une des extrémités O est attachée à un

vibreur ; à l’autre extrémité, on suspend une masse m. La corde passe en E dans

la gorge d’une poulie ; E et O sont sur la même horizontale. On notera L la

distance OE. Le vibreur est une lame mince en acier. Il est soumis au champ

magnétique alternatif d’un électroaimant alimenté par un courant sinusoïdal de

fréquence 50 Hz. L’une des extrémités du vibreur est fixe. L’extrémité O vibre.

On supposera le mouvement sinusoïdal. On déplace la poulie et lorsque L = 1,20

m, la corde se met à vibrer fortement. Elle forme six fuseaux.

On

prendra :m=5kg

μ : masse linéique de la

corde :3,92.10-3 kg.m-1

g : intensité de la pesanteur :9,8

N/Kg

1) Déterminer la

longueur d’onde associée à ce mouvement.

2) La masse

linéique de la corde est μ et la masse m. Calculer la célérité de l’onde.

3) Calculer la

fréquence du mode fondamental.

EXERCICE

III :

Deux ondes

sinusoidales, de même pulsation, se propagent en sens opposés, produisent une

onde stationnaire.

1.Montrer que

la résultante de deux ondes y1=asin(2πx/λ-ωt) et y2=asin(2πx/λ + ωt),de même pulsation, de

même longueur d’onde et se propageant en sens opposes, peut être exprimée sous

la forme :y=2asin2πx/λcos

ωt

2. Soit l’onde

stationnaire : y=2asinπx/2cos 100πt, ou x et y sont exprimés en

mètres et t en secondes.

2.1-Determiner

la fréquence, la longueur d’onde des ondes composantes.

2.2-Determiner

la distance entre deux nœuds consécutifs (point d’amplitude nulle).

CORRIGES

EXERCICE I:

1) On peut exprimer les fréquences fn

de résonnance de la corde. On sait que la distance entre deux nœuds de

vibration consécutifs d’une onde stationnaire est égale à λ/2 ou λ

est la longueur d’onde.

L=nλ/2 soit λ=λn=2L/n =>fn=c/λn=nc/2L ,

n étant le nombre de fuseaux.

n=1

f1=c/2L =200/2x0,50=200 Hz

n=2

f2=2c/2L =400/2x0,5=400Hz

n=3

f3=3c/2L =3x200/2x0,5=600 Hz

n=4

f4=4c/2L =4x200/2x0,5=800 Hz

n=5

f5=5c/2L =5x200/2x0,5=1000 Hz

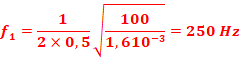

2) Soit μ, la masse linéique

de la corde

μ=m/l=0,8.10-3/0,5=1,6.10-3

kg/m

La fréquence est donnée par :

Pour le mode fondamental, n=1

Pour la 3eme harmonique, n=3

![]()

3) f1 = f3/3

= 400 Hz ;

a-f1=n.v/2L

=>v=2Lf/n=2x0,5x1200/3=400 m/s

b-![]()

![]()

4)

a-f=c/λ=c/2L =>c=2fL=2x440x0,4=352 m/s

b-f’=2f3=c’/2L=>c’=2f’L=2x880x0,4=704

m/s

c2=F/μ

c’2=F’/μ =>F’=F(c’/c)2=400(704/352)2=1600

N

Lorsque la vitesse est multipliée par 2, la tension est multipliée

par 2 au carré.

EXERCICE II :

1.L=nλ/2 =>λ=2L/n=2x1,2/6=0,4

m

2.Tension du fil : F =mg=5x9,8=49 N

Célérité ![]()

3. f=n.c/2l =1x111,8/2.1.2=46,58 Hz

EXERCICE III :

1.y=y1+y2= asin(2πx/λ-ωt) + asin(2πx/λ + ωt)= asin(2πx/λ + ωt) - asin(ωt-2πx/λ)

=2asin[(2πx/λ + ωt) - (ωt-2πx/λ)]/2cos[ (2πx/λ + ωt) +

(ωt-2πx/λ)]/2

= 2asin2πx/λ cos(ωt)

2.1. ω=2πf

=>f=ω/2π=100π/2π=50 Hz

Par identification

2πx/λ= πx/2 =>λ=4 m

2.2.

xk= kλ/2

xk+1=(k+1)

λ/2

Δx=xk+1-

xk=(k+1) λ/2 - k λ/2=

λ/2=4/2=2 m.