LE PRISME

-

.

Définition, description et rôle.

Définition et

description.

Un prisme est un milieu transparent

limité par deux plans non parallèles appelées faces du prisme.

Les

faces d’un prisme font entre elles un angle A appelé angle du prisme, leur

intersection est l’arrête du prisme.

Rôle du prisme.

·

Expériences :

1)

Effet

du prisme sur une source monochromatique (une seule couleur)

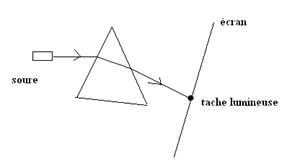

Sur

une face principale d’un prisme, envoyons une source de lumière

monochromatique, un écran étant placé en arrière du prisme.

On

constate que la lumière est déviée vers le bas du prisme et forme une tache

lumineuse sur l’écran.

2)

Effet

du prisme sur une source polychromatique.

Envoyons

maintenant sur notre prisme une source de lumière polychromatique (cas de la

lumière blanche), l’écran étant toujours placé derrière le prisme.

On

constate une fois de plus qu’il y’a déviation vers le bas mais aussi, la

lumière est décomposée en plusieurs radiations à déviation croissante du rouge

au le violet.

·

Conclusion.

L’expérience montre donc

que le prisme :

-

Dévie

vers la base tout faisceau lumineux qui le traverse.

-

Décompose

la lumière blanche en plusieurs couleurs (rouge orange jaune, vert, bleue,

indigo, violet).

Marche d’un rayon lumineux et formules d’un prisme.

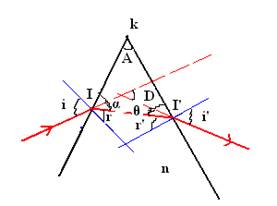

Considérons

un prisme d’indice de réfraction n,

d’angle A sur lequel on envoie une

lumière monochromatique qui tombe au point I. Ce rayon traverse le prisme et y

sort en I’, après avoir été dévié d’un angle D tel que :

i= angle d’incidence r=angle de réfraction r’=angle d’incidence i’=angle de réfraction D=déviation

totale

·

Formules du prisme :

En

appliquant la deuxième loi de Descartes en I et en I’, on a :

En

I : sini = nsinr (1).

En I’ : nsinr’ = sini’(2).

Relation

entre A, r et r’ : dans le triangle kII’, A +

α + θ = 180↔ A = 180-α-θ, or r+α =90°,

α=90-r et

r’+θ = 90°, θ = 90-r’, d’où A =180- (90-r) - (90-r’) = r + r’, A =r + r’ (3).

Déviation

totale: Elle est égale à la somme des déviations sur

chaque face du prisme. D = D1+ D2, or

D1 = i-r et D2 = i’-r’, d’où D =( i-r)+( i’-r’) = (i+I’)-(r+r’) = (i+I’)-A car A = r+r’. D = (i+I’)-A (4).

Les

formules du prisme sont donc:

sini = nsinr (1) nsinr’ = sini’ (2) A =r + r’ (3) D = (i+i’)-A (4)

Remarque :

-

Pour

que le rayon émerge du prisme, il faut que r’≤λ

(λ étant l’angle de réfraction limite) tel que sinλ

= n1/n2.

-

Lorsque

les angles sont petits, sini≈i, sinr≈r, les formules du prisme deviennent.

i = nr

(1) nr’ = i’

(2) A =r + r’

(3) D = (i+i’)-A =nr+nr’-A= n(r+r’)-A=nA-A = A(n-1)(4)

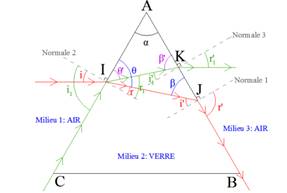

Ø Les conditions d’émergence

-condition

à imposer à l’angle du prisme

A

l’entrée du prisme (milieu plus réfringent que l’air), la réfraction a toujours

lieu et l’on a nécessairement r≤ λ .

La condition d’émergence sur l’autre ace est r’≤ λ. En aoutant

membre a membre on a :

A ≤2 λ

Pour

que certains rayons puissent traverser le prisme, il faut que l’angle du prisme

soit inferieur ou au plus égal au double de l’angle limite.

-condition

à imposer à l’angle d’incidence

La

valeur de l’angle d’incidence en dessous de laquelle les rayons ne traversent

pas le prime est i0 telle que :

sini0 = nsin(A- λ)

Ø Influence de

l’angle d’incidence sur la déviation.

L’expérience

montre que la déviation dépend de l’angle du prisme, de l’angle d’incidence et

de l’indice du prisme. Elle varie avec l’un des paramètres lorsque les autres

sont constants.

La déviation

passe par un minimum Dm, au minimum de déviation,

i=i’↔r=r’

alors Dm = 2i-A↔

i = (Dm +A)/2.

A = r+r’ or r=r’↔A = 2r↔r = A/2. On sait que sini

= nsinr↔

Le phénomène d’arc-en-ciel.

Le phénomène d’arc-en-ciel résulte de la

décomposition de la lumière du soleil par des gouttelettes d’eau présentes dans

l’atmosphère. Cette décomposition donne toutes les couleurs du spectre visible

de la lumière blanche.

EXERCICES

EXERCICE I :

Un prisme possède un angle au sommet de 60° et l’indice de son verre est

n = 1,51. Un rayon lumineux sort en J de ce prisme en émergence rasante, c’est

à dire que l’angle de réfraction i2 en ce point est pratiquement

égal à 90°.

1.

Déterminer l’angle d’incidence i’ en J.

2.

Calculer l’angle de réfraction r en i point d’entrée

du rayon.

3.

Calculer l’angle d’incidence i3 en I.

4.

Calcul de l’angle d’émergence i1 ≈

90°

EXERCICE II :

Soit un prisme d’angle au sommet 60° et

d’indice de réfraction n = 1,5. Donner les valeurs des angles d’incidence,

d’émergence et de l’angle de déviation dans les cas suivants :

-incidence

rasante,

-incidence

normale,

-émergence

rasante,

-émergence

normale.

EXERCICE III :

Un

prisme d’angle A et d’incidence n= 1,5, reçoit une lumière sous une incidence

de 45°.

1° Pour A=60°

1.1° Calculer les valeurs de r et

r’.

1.2° Calculer l’angle limite de

réfraction λ et vérifier la condition d’émergence.

1.3° Calculer l’angle d’émergence

i’.

1.4 Tracer la marche d’un rayon

lumineux

2° Répondre aux

mêmes questions pour A=90°

3° Montrer dans

le cas général, que le rayon ne sortira du prisme que si A≤2λ,

λ étant l’angle limite de réfraction.

EXERCICE IV :

Avec un prisme

de verre (ici le verre flint) d’indice n et d’angle A=60°, on mesure la

déviation minimale (Dm) subie par un rayon de lumière de couleur donnée. Pour

trois couleurs : rouge, jaune et bleu, les résultats sont regroupés dans

le tableau suivant :

|

Couleur

de la lumière |

Rouge |

Jaune |

Bleu |

|

Dm |

47,414° |

48,290° |

53,336° |

|

n |

|

|

|

1.Recopier et

compléter ce tableau en calculant la valeur de n pour chaque couleur, sachant

que :

![]()

2.Que peut-on dire de

l’indice n ? Quel phénomène

observerait-on si l’on envoyait un faisceau de lumière composée des trois

couleurs ci-dessus (Rouge, Jaune et bleu) sur l’une des faces du prisme ?

CORRIGES

EXERCICE I :

1.

angle d’incidence i’ en J (tracé rouge).

n2 . sin i’ = n3 . sin r’ =>

sin i’ = n3/n1 x sin i’ = 1/1,51 . sin 90° = 0,66 D’où: i’ ≈ 41,47

i’ ≈ 41,5° Le rayon d’incidence i’ a donc une

valeur d’environ 41,5°

2.

angle de réfraction r en I

point d’entrée du rayon.

A=r+i’

=>r=A-i’=60-41,5=18,5

3.

Calculer l’angle d’incidence i en I.

n1 . sin i = n2 . sin r =>sini=n2/n xsinr=1,51/1 x sin18,5=0,479 D’où i ≈ 28,67 ≈ 28,7°

Le rayon d’incidence i

a une valeur de 28,7° environ.

4.

Calcul de l’angle d’émergence i2

pour i3 ≈ 90°(tracé

vert).

n1 . sin i1

= n2 . sin r1 =>

sin r1 = n1/n2

sin i1 = 1,00/ 1,51 ≈ 0,662 d’ou r1=41,47

A=r+i’1 =>i’1=60-41,47=18,5

n2 . sin i’1 = n3 . sin r’1 =>sin r’1 ≈ 1,51/1 .

sin 18,5° =>sin r’1 ≈ 0,479 D’où: r’1 ≈ 28,7°

Si

le rayon d’incidence i est en incidence rasante, le rayon qui ressort du prisme

aura une valeur de 28,7°

On peut donc remarquer que si la lumière parcours un trajet dans un sens, elle subira le même trajet

dans l’autre sens

EXERCICE II :

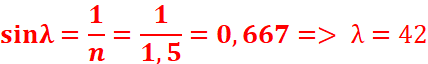

Incidence rasante :

-Angle incidence: i=90°

-Angle d’émergence :

sini=nsinr =>sinr=sini/n=1/1,5=0,667 => r=42° //ici r= λ, angle

limite de réfraction.

nsinr’=sini’ <= >sini’=nsin(A-r)=1,5sin(60-42)= 0,467 => i’=28°

-Deviation:

D = (i+i’)-A= (90+28)-30=58

Incidence

normale : λ=42

-Angle

incidence: i=0 => r=0, r’=A

-Angle emergence:

A=r+r’=r’=60 => r’=60 >λ => il n’y a pas émergence, le rayon

ne sort pas du prisme. On dit qu’l y a réflexion totale

//on ne peut pas trouver i’ tel que sini’

> λ

Émergence rasante :

-Angle d’émergence : i’=90°

nsinr’ = sini’=sin90=1

=>sinr’=1/n=0,667 => r’=42°

-Angle incidence : sini=nsinr=nsin(A-r’)=nsin(60-42)=0,46 =>i=28°

Angle de déviation : D = (i+i’)-A= (28+90)-60=58°

Emergence normale :

-Angle incidence: i’=0

-Angle émergence : i’=0 =>r’=0

A=r’+r=60 => r=60 >42(λ) => il n’y a pas émergence, mais

réflexion totale

//l’angle maximum pour lequel on peut avoir une émergence est

42°

EXERCICE III :

1°

Pour A=60°

1.1° sini=nsinr =>sinr=(sin45)/1,5=0,47 => r=28°

A=r+r’ =>r’=A-r=60-28=32°

1.2°

Condition

d’émergence : 2 λ=84 et on a 60≤84 => A≤2 λ

1.3°

angle d’émergence i’. nsinr’ = sini’ =>sini’=1,5sin(32)=0,794 =>i’=52,6°

2° A=90°

2.1° sin=nsinr

=>sinr =sin45/1,5=0,47 => r=28°

A=r+r’ =>r’=A-r=90-28=62

1.2° ![]()

2.3°

2 λ=84 or A=90 est supérieur a 2 λ=84 donc

il y a réflexion totale

3°

r≤ λ

r’≤ λ =>r+r’≤2 λ =>A≤2 λ

EXERCICE IV :

1.

|

Couleur de la lumière |

Rouge |

Jaune |

Bleu |

|

Dm |

47,414° |

48,290° |

53,336° |

|

n |

1,612 |

1,621 |

1,671 |

2.

n varie avec la déviation.

On observerait le phénomène de dispersion de la lumière.