OSCILLATEUR

ELECTRIQUE : CIRCUIT RLC

LES OSCILLATIONS ELECTRIQUES

LIBRES

Montage expérimental

On considère le

montage schématisé ci-dessous :

-générateur de tension continu

-condensateur de capacite C

-bobine montée en série avec un résistor R

-On place

l'interrupteur sur la position 1 de façon à charger le condensateur.

- A une date

choisie comme origine des temps (t=0), on bascule l'interrupteur sur la

position 2. Le condensateur se décharge alors dans le dipôle RL.

L’énergie électrique emmagasinée par le condensateur chargé, est

progressivement convertie en énergie magnétique par la bobine et inversement.

Ces conversions alternatives d’une forme d’énergie en une autre justifie les

oscillations électriques dont le circuit RLC est siège ces oscillations sont

dites libres car l’évolution du système ne dépend pas d’un acteur extérieur.

Etude

théorique d’un oscillateur électrique libre

Oscillations

libres avec amortissement

On s'intéresse à la décharge du

condensateur dans le dipôle RL. La loi d'additivité des tensions appliquée au

circuit s’écrit :

uC + uR +uL

=0

La charge q du condensateur est

proportionnelle à la tension uC à ses bornes : q =C.uC

![]()

![]()

![]()

![]()

Soit encore :

![]()

C’est l’équation différentielle qui

régit la variation, dans le temps, de la charge du condensateur.

Oscillations libres sans amortissement : cas limite du dipôle

LC

Le circuit LC est un cas limite

de circuit idéal dont la résistance serait nulle (R=0). L'équation

différentielle du circuit LC s’écrit :

![]()

La solution

de cette équation différentielle est de la forme :

q(t)=Qmcos(ω0t+φ)

Dans cette

relation, Qm, w0 et j sont des constantes à déterminer.

- Qm est l'amplitude q(t). Elle s'exprime en

coulombs (C).

- ω0 est la pulsation propre des oscillations électriques. C'est une grandeur

qui s'exprime en radian par seconde (rad.s-1)

- φ

est la phase à l'origine. C'est une grandeur qui s'exprime en radian

(rad).

L’expression donnant

![]() est :

est :

On

définit la période propre T0 des oscillations électriques libres par

la relation :

![]()

LES OSCILLATIONS ELECTRIQUES

FORCEES

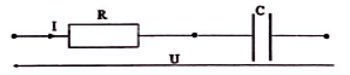

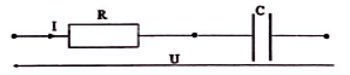

Lorsqu’on

branche un générateur basse fréquence (GBF) délivrant une tension sinusoïdale

de fréquence réglable, en série avec un résistor R ,un condensateur de capacité

C et une bobine d’inductance L, le circuit RLC ainsi formé est le siège d’oscillation forcées car sa fréquence est imposée par un dispositif

extérieur.

Etude

théorique d’un dipôle RLC

Soit i(t)=Imcosωt , alors u(t)=e(t)=Umcos(ωt

+φ),

La loi d’additivité des tensions appliquée à la figure ci-dessus

donne : -e(t) +uL+uR+uC=0 => u(t)=e(t) =uL+uR+uC

Soit : ![]()

En tenant compte des expressions :

Ri=RImcos ωt

![]()

![]()

On a :

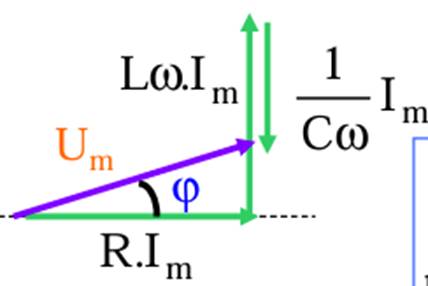

Construction

de Fresnel

La tension u(t), somme de trois tensions sinusoidales de même fréquence est donnée

par : u(t)=Umcos(ωt

+φ), La fonction sinusoïdale u(t) = Um.cos(ωt+

φ) est représentée par un vecteur (dit de Fresnel)

- de longueur Um

- faisant par rapport à l ’axe horizontal à instant

t=0 un angle

• à instant

t=0 un angle φ

• à instant t un angle (ωt+ φ)

-tournant dans le sens trigonométrique à la vitesse

angulaire ω

La construction de Fresnel donne :

Caractéristiques

du dipôle série RLC

·

Impédance :

L’impédance d’un

circuit RLC est donnée par :

·

Déphasage :

Deux relations

permettent d’établir le déphasage φ de la tension par rapport au

courant :

-si  la tension

est en avance de phase sur le courant(φ>0) l’effet inductif est plus important que l’effet

capacitif,

la tension

est en avance de phase sur le courant(φ>0) l’effet inductif est plus important que l’effet

capacitif,

- si  la tension

est en retard de phase sur le courant(φ<0) l’effet capacitif est plus important que l’effet

inductif,

la tension

est en retard de phase sur le courant(φ<0) l’effet capacitif est plus important que l’effet

inductif,

- si  la tension

est en phase avec le courant(φ=0) les effet inductif et capacitif se compensent. Ce

cas survient à la résonnance d’intensité.

la tension

est en phase avec le courant(φ=0) les effet inductif et capacitif se compensent. Ce

cas survient à la résonnance d’intensité.

Résonnance d’un circuit RLC

Il y a résonnance d’intensité

quand la fréquence du générateur est égale à la fréquence propre du

dipôle :

La

condition de résonnance ![]() implique :

implique :

-

![]()

-![]()

-![]()

Dans un circuit RLC série, à la

résonnance d’intensité, l’impédance est minimale et égale à la résistance,

l’intensité efficace du courant est maximale, et la tension et le courant sont

en phase.

Bande

passante a trois décibels

La bande passante à trois décibels d’un dipôle RLC

est l’intervalle de fréquence pour lequel la puissance P transmise au dipôle

est supérieure ou égale à la moitié de sa valeur PR a la résonnance.

Aux limites de la bande passante :

![]()

La puissance étant proportionnelle au carré de

l’intensité, les limites de la bande passante sont telles que :

La bande passante à -3dB correspond donc aux valeurs des fréquences pour

lesquelles I(t) est supérieure ou égales à ![]()

Les fréquences limites sont telles que :

![]()

![]()

![]()

En utilisant l’expression de Z, on obtient les

équations :

![]()

Les pulsations limites ω1 et ω2

sont les solutions positives de ces deux équations :

![]()

![]()

![]()

La largeur de la bande passante est donc

l’intervalle :

![]()

Elle est d’autant plus grande que R est grand

(résonnance floue)

Facteur de

qualité et surtension a la résonnance

Le facteur de qualité note Q d’un dipôle RLC est le

rapport :

C’est un nombre sans dimension qui rend donc compte

de l’acuité de résonnance (caractère plus ou moins sélectif) d’un

circuit : plus le facteur de qualité est grand, plus la résonance est

aigue. Cette grandeur s’exprime aussi en fonction des caractéristiques du

dipôle RLC :

![]()

A la résonance, le rapport des tensions aux bornes

du condensateur (et de la bobine), a celui de la tension appliquée aux bornes

du dipôle est

:

![]()

![]()

Soit :

![]()

Les tensions efficaces

aux bornes du condensateur et de la bobine peuvent donc être beaucoup plus

grandes que celle appliquée aux bornes du circuit RLC. Ce phénomène est appelé

surtension a la résonance et le facteur de qualité Q encore appelé acteur de

surtension.

PUISSANCE

ELECTRIQUE EN REGIME SINUSOÏDAL FORCE

Puissance

instantanée

I=IѴ2cosωt et u=UѴ2 cos(ωt+ φ)

P=ui=2UI cosωt cos(ωt+ φ)=UIcos φ +UIcos(2ωt+

φ) // cosacosb=1/2[cos(a+b) +cos(a-b)]

Puissance

moyenne

La puissance moyenne P est la valeur moyenne de la

puissance instantanée sur une période

![]()

U est en volts(V)

I en ampères (A)

P en watts (W)

C’est aussi la puissance active. La puissance active correspond à l'énergie par unité

de temps réellement consommée.

Le rapport entre la puissance active et la puissance

apparente est appelé facteur de puissance.

![]()

Puissance apparente

La puissance

apparente se note S et a pour définition :

S = U x I

S - s'exprime en voltampères (VA).

Si Z est

l'impédance du circuit envisagé, on peut remplacer I par le rapport U/Z. La

puissance apparente s'exprime alors par la relation : S = U2/ Z

Puissance

réactive

La puissance réactive se note Q et a pour définition

: Q = U x

I x sin φ = S x

sin φ

Q - s'exprime en voltampères réactifs (VAR).

Si X est la réactance équivalente du circuit

envisagé (selfique ou capacitif),

Elle s'exprime encore par l'expression :

Q = U2/

X

La puissance réactive correspond à de l'énergie

alternativement fournie et restituée.

Puissance

consommée par un dipôle RLC série

cos φ=R/Z et U=ZI => P=RI2

Tout l’énergie électrique consommée dans un dipôle

RLC série est absorbée par effet joule dans le résistor.

Importance du

facteur de puissance

Dans une installation électrique demandant une

puissance P sous une tension U imposée par le distributeur. L’intensité du

courant appelé est :

![]()

Et la puissance perdue par eet oule le long d’une

ligne distributrice de résistance r est :

La résistance r de la ligne étant fixée, de même que

la tension d’alimentation U et la puissance P à fournir, les pertes sont

inversement proportionnelles a ![]()

Elles sont d’autant plus grandes que le facteur de

puissance est petit. Or le déphasage dans une installation dépend de

l’utilisateur. C’est pourquoi les sociétés distributrices d’énergie pénalisent

les installations industrielles de moyenne puissance dont le facteur de

puissance est inferieur a une certaine limite (très souvent 0,93) et qui sont

responsables d’un surcroit d’énergie non facturable dans les lignes

distributrices.

Pour relever le facteur de puissance, on utilise des

condensateurs que l’on branche en parallèle avec l’installation.

Entretien des

oscillations d'un circuit RLC série

Pour entretenir les

oscillations, il faut ajouter au circuit RLC un dispositif qui restitue à

chaque instant l'énergie perdue par effet Joule. Toutefois, il faut savoir que c'est un

dispositif à "résistance négative" qui apporte à chaque instant au

circuit RLC une puissance R.i2. Le bilan de puissance sera ainsi

nul.

dE /dt =-R.i2

+ R.i2 = 0

On aura ainsi une

énergie constante (E = Cte). Les oscillations sont entretenues de période T

égale à la période propre T0.

EXERCICES

EXERCICE

I:

On

réalise le montage ci-dessus dans lequel le condensateur est initialement déchargé

et la bobine d’inductance L et de résistance r.

Données :L=40

mH ;C=100nF ;R=100Ω ; E=10 V.

1-Etude du régime continu

L’interrupteur étant fermé et la bobine

supposée de résistance nulle (bobine idéale).

1.1-Exprimer la tension UC aux

bornes du condensateur et déduire la charge q du condensateur.

1.2-Determiner

les intensités dans chacune des branches du circuit.

2.

Etude du régime transitoire

On

ouvre l’interrupteur a l’instant t=0

21-Etablir

l’équation différentielle

22-Sachant

qu’a t=0, le condensateur est déchargé et que i=i0=-0,10 A.

déterminer les expressions instantanées de q(t)

et i(t).

On

précisera les valeurs numériques de l’amplitude, de la pulsation et de la phase

dans les deux cas.

3-On

suppose maintenant r=10 Ω expliquer physiquement ce qui se passe dans le

circuit

.

EXERCICE

II :

Entre

deux points A et B, on établit une tension sinusoïdale u = Umsinωt de

fréquence f = 50 Hz.

1°

Un appareil purement thermique, de résistance R = 100Ω, branché entre A et

B est traversé par un courant d’intensité efficace 1,2A. En déduire la valeur

numérique de Um, ainsi que l’expression numérique de u(t).

2° Une bobine de

résistance négligeable, placée seule entre A et B, laisse passer également un

courant de 1,2 A.

2 .1 Déterminer

l’inductance de la bobine.

2.2 Donner l’expression

i(t) de l’intensité du courant dans la bobine.

3° On monte en série entre A et B

l’appareil thermique ( voir 1°), la bobine ( voir 2°), et un condensateur de

capacité C = 10 μF. Calculer :

3.1 L’intensité du

courant efficace dans le circuit.

3.2 La ddp aux bornes

de chaque appareil.

3.3 Construire le

diagramme vectoriel des tensions.

3.4 Calculer la

puissance consommée par le circuit.

3°5 Déterminer la

capacité du condensateur qu’il aurait fallu utiliser pour obtenir l’intensité

maximale. Quelle est dans ce cas, la valeur en fonction du temps de l’intensité

instantanée i(t) ?

EXERCICE III :

On place en série, entre deux points A

et B, une bobine d’inductance L et de résistance interne négligeable, un

résistor de résistance R=80 Ω et un condensateur de capacite C. L’ensemble

est soumis à une tension sinusoïdale u(t)=UѴ2cos(ωt+φ) avec

U=100V.

L’intensité efficace du courant est

0,5A. Un voltmètre place entre les bornes du condensateur indique 120V.

1.Calculer l’impédance du circuit RLC

2.Sachant que l’impédance du

condensateur est supérieure a celle de la bobine, calculer la phase φ de

la tension par rapport au courant.

3.Representer sur un diagramme de

Fresnel les tensions UR, UL ,UC et U. en

déduire la tension efficace UL aux bornes de la bobine.

EXERCICE

IV :

On

établit aux bornes d’un circuit RLC série une tension sinusoïdale de valeur

efficace U=200 V

On

fait varier la fréquence N. A chaque valeur de N correspond une intensité

efficace I.

On

obtient le tableau :

|

N(Hz) |

400 |

500 |

600 |

700 |

780 |

800 |

900 |

1000 |

|

I(A) |

0,75 |

1,5 |

2,8 |

4 |

2,8 |

2,5 |

0,75 |

0,5 |

1.Tracer

la courbe de l’intensité I=f(I)

2.En

déduire le facteur de qualité.

3.Calculer

les valeurs de R, L et C.

EXERCICE V:

Situation

problème :

Un vendeur de composant électronique reçoit très souvent les plaintes de ses

clients sur la qualité des pièces et décide de vérifier les caractéristiques

des pièces restantes dans le magasin

(Document)

Il fait appel à sa fille Angélique élève en classe de terminale C pour l'aider

à faire ce travail. Une fois au laboratoire de l'établissement l'élève réalise

les expériences suivantes :

Document : Composants disponibles dans le magasin.

Résistor (R=85Ω ), bobine (1,2 H ; 15Ω); condensateur

(C=6μF)

Expérience

1

Elle monte le résistor aux bornes d'un générateur de tension constante U= 6 V,

l'intensité du courant est alors I = 0,0706 A.

Expérience

2

Elle monte la bobine et le résistor en série. Ce circuit est alimenté par un

générateur de tension constante U= 6 V. l'intensité du courant est alors I =

0,06 A.

Expérience

3

Elle monte le condensateur initialement déchargé en série avec le résister. Ce

circuit est alimenté par un générateur de tension constante. Un dispositif

approprié a permis de constater que la constante de temps du dipôle

est τ=0,5 ms.

Expérience

4

Le résistor, la bobine et le condensateur sont montés en série et alimentés par

un générateur basse fréquence (GBF) qui délivre une tension sinusoïdale. Un

oscillographe est branché et permet de suivre les variations des deux tensions.

On fait varier la fréquence délivrée par le GBF dans le circuit, les deux

courbes obtenues sur l’oscillographe sont en phase. L'intensité du courant dans

le circuit est de la forme : i(t)=Im cos(136πt)

En exploitant les informations ci-dessus et partir d'un raisonnement logique,

propose à Angélique la réponse qu'elle doit donner à son père.

Baccalauréat

C 2021

CORRIGES

EXERCICE I :

1-Regime continu

1.1-Tension aux bornes du condensateur

En continu, le condensateur de capacite C ne laisse pas passer le

courant, la bobine idéale se comporte comme un court-circuit, r étant nul dans

un premier temps =>UC=0

UC=Cq=0 => q=0

1.2- IC=0

IL=E/R=10/100=0,1

A

2. Régime transitoire

2.1-Lorsqu’on ouvre l’interrupteur, le condensateur se décharge dans

la bobine supposée idéale.

uC + uR +uL

=0

La charge q du condensateur est

proportionnelle à la tension uC à ses bornes : q =C.uC

![]()

uC + uR +uL

=0 <= >![]()

![]()

![]()

Soit encore :

![]()

On trouve une équation différentielle de second ordre sans second

membre.

La solution est de la forme q(t)=Qmsin(ωt +φ).

Qm=CUC=CIC /Cω0=E/R

ω0=10/100x0,0158x106 =6,329.10-6 C

A t=0, q=0 <= > Qmsin(0 +φ)=0

=>sinφ=0 =>φ=0 ou π

Comme i=i0=-0,1<0 donc cosφ<0 alors φ=π

=> q(t)= -6,329.10-6sin1,58.104t en C

i(t)=dq(t)/dt= -6,329.10-6x1,58x104 cos1,58.104t=

-0,1cos1,58.104t en A

3. L’énergie électrique

emmagasinée par le condensateur chargé, est progressivement convertie en

énergie magnétique par la bobine et inversement. Ces conversions alternatives

d’une forme d’énergie en une autre justifie les oscillations électriques dont

le circuit RLC est siège ces oscillations sont dites libres car l’évolution du

système ne dépend pas d’un acteur extérieur

EXERCICE II :

1° u=Ri < =>

Umsinωt=RIѴ2sinωt <=>Um=RIѴ2=100x1,2xѴ2=169,2

V

u(t)=

169,2sin314t

2°

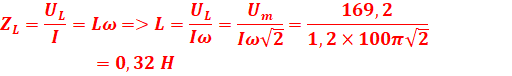

2 .1-

inductance de la bobine.

2.2 ![]()

i= IѴ2sin(ωt+φ)=1,2xѴ2xsin(100πt-π/2)

=1,69sin(314t

-π /2)

3°

3.1

L’intensité du courant efficace dans le circuit.

Um=UѴ2=>U=Um/Ѵ2=169,2x1,41

= 120V

ω=100x3,14=314

ZR=R=100

ZL=Lω=0,32x314=100,48

ZC=1/Cω=1/10.10-6x314=318,47

Ω

Ω

![]()

3.2 La ddp

aux bornes de chaque appareil.

UR=RI=100x0,5=50V

UL=LωI=0,32x314x0,5=50,24V

UC=I/Cω=0,5/10.10-6.314-=0,5/0,00318.10-5=159

V

3.3-

3.4-

Puissance consommée par le circuit.

P=UIcosφ=UIR/Z=120x0,5x100/239,83=25W

3°5

C’est la

résonnance d’intensité

LCω02=1 => C=1/Lω02=1/0,32x(314)2=3,17.10-5

F=0,32μF.

I=1,69sin314t

car φ=0 a la résonance

EXERCICE III :

1-L’impédance Z du circuit :

Z=U/I=100/0,5=200 Ω

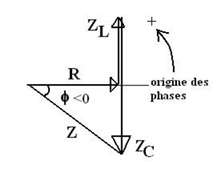

2-Appelons ZL l’impédance de la

bobine sans résistance ZC >ZL, comme le montre le

diagramme de Fresnel en impédance (ci-dessous), la tension u aux bornes de RLC

est en retard sur i et donc : φ < 0

![]()

3- Le diagramme de Fresnel en tension a

même allure que celui en impédance :

![]()

![]()

![]()

EXERCICE IV:

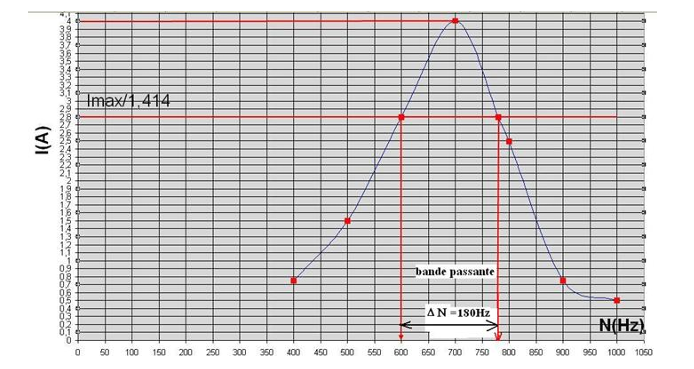

1.Traçons le graphe I=f(N): Nous obtenons la courbe de réponse en

intensité du circuit RLC Pour N=No=700Hz, I=Imax=4A, c’est la résonance

d’intensité.

Reportons sur le graphe les

abscisses des points d’ordonnée :

Nous obtenons la courbe de réponse en intensité du circuit RLC

2.Pour N=No=700Hz, I=Imax=4A, c’est la résonance d’intensité.

![]()

Soit N1=600Hz et N2=780 Hz

La largeur de la bande passante à 3dB est ΔN=780-600=180 Hz

Le facteur de qualité est :

Q=N/ΔN=700/180=3.9

3.R=U/Imax=200/4=50W

![]()

![]()

EXERCICE V:

Avis sur les caractéristiques

des composants électroniques

Il s'agit de déterminer les caractéristiques réelles des pièces afin

d'apprécier leur qualité.

Pour cela, nous allons 2

• Exploiter les résultats des expériences pour déterminer :

La résistance du résister ;

La résistance de la bobine ;

La capacité du condensateur :

L’inductance de la bobine.

• Comparer aux valeurs inscrites ct conclue.

l. Exploitation de l'expérience l.

Détermination de la résistance (R) du résistor

D'après la loi d'Ohm. R=UI =85Ω

2. Exploitation de l'expérience 2.

Détermination de la résistance (r) de la bobine.

U=(R+r)I ⇒r=U/I− R=15 Ω

3. Exploitation de l'expérience 3.

Détermination de la capacité (C) du condensateur.

Le dipôle constitué en série d'un résister et d'un condensateur, alimenté par

une tension constante, donne lieu à un régime transitoire de constante de temps

τ=RC⇒C =τ/R=6× 10−6 F

4. Exploitation de l'expérience 4.

Détermination de l’inductance (L) de la bobine.

• Le dipôle RLC ainsi constitué est en oscillations forcées.

•

Comme les tensions u et uR sont en phase, il

s’agit d'une résonance d’intensité.

•

Comme les tensions u et uR sont en phase, il

s’agit d'une résonance d’intensité.

• Condition de résonance :

LCω20=1 ⇒L= 1/Cω20=0,91

H

5. Comparaison:

|

Composant |

Caractéristiques |

Observation |

|

|

|

Inscrites |

obtenus expéri mentalement |

|

|

Résistor |

R = 85 Ω |

Rexp=85Ω |

Valeurs identiques |

|

Bobine |

r=15Ω |

rexp=15Ω |

Même valeur de la

résistance, mais les valeurs de l’inductance sont différentes |

|

Condensateur |

C=6F |

Cexp=6F |

Valeurs identiques |

Conclusion :

• Au regard des caractéristiques des composants vendus :

le résistor et le condensateur sont de bonne qualité ;

la bobine n'est pas de bonne qualité